Montag, 10. Juni 2024

Gizeh 1924 – Blitz oder Schnecke? (quick or slow?)

Viele "Experten" sagen, dass die KFA einen sofortiger Erfolg bei Schi'iten und Sunniten gehabt habe.

Ich widerspreche:

noch 30 Jahre danach wurden in Ägypten die 522 Seiten von MNQ nachgedruckt,

noch 50 Jahre danach wurden in Syrien die 815 Seiten von BHO nachgedruckt – beide in osmanischer Rechtschreibung;

noch 60 Jahre später druckten Irāq und Nachbarn einen leicht überarbeiteten (etwa Nummern nach jedem Vers) muṣḥaf von Rušdī nach;

auch als Basistext zu Kommentaren dienten lange alte Ausgaben.

Erst nachdem Šamarli den Text der 1952er KFA auf 522 nachschreiben ließ,

erst nachdem die 525 Seiten des Azhar-Korans in der Rechtschreibung Q52 sich in Ägypten gut verkauft hatten

und ʿUṯmān Ṭaha diesen Text nach dem Vorbilde HOQz auf 604 Seiten nachgeschrieben hatte

und "überall" raubkopiert wurde,

siegte der Text aus Gizeh – wenn auch meist mit den neuen Pausen von 1952.

Alles richtig,

aber gleich nach der Erstausgabe gab es dies:

Only three years after the type set education ministry muṣḥaf a hand written one

with 17 lines per page (with 545 pages) was published by al-ʻĀmirah al-Bahīyah

aub aco002371 Cairo: al-Maṭbaʻah al-ʻĀmirah al-Bahīyah, 1346/1927/8 545pp .

(in the last line above, in II:17 you can see a small waw to lenghten ḍamma, a Maġribian feature new to Egypt.)

Auf der nächsten Seite sehen sie in 73:20 /allan/ ohne das stumme Alif, dass erst im vierten Druck, dem zweiten Bulaqer, d.h. kleinem Druck ergänzt wurde:

D.h. auch wenn der neue amtliche Koran in der Presse nicht beachtet wurde,

auch wenn er "ewig" brauchte, um sich durchzusetzen,

so gab es doch auch gleich Verleger in Kairo, die sich in der Schreibung an ihm orientierten.

Dienstag, 28. Mai 2024

Kein Standard Korrektur

In Kein Standard habe ich geschrieben:

Vom Dār al-Kitāb al-Lubnānī wurde [ein] Q52er zeilenidentisch neu gesetzt. Außer ein paar Langformen von nūn, kāf, sīn …, Ligaturen und Varianten von mīm, rāʾ, zai ist nur ʾallāh anders, nämlich mit Lang-fatḥa statt fatḥa wie im Kairiner Druck, wo immer ʾallah steht; in den Ausgaben für al-Qaḏḏāfīs Islamic Call Society sind die rukūʿ-Angaben, die Inder erwarten, am Rande beigefügt. Zweisprachige Ausgaben mit Übersetzungen von M. Pickthall bzw. D. Masson wurden in Tripoli verlegt – gewiss in Bairut gedruckt.Ich glaubte damals, was Dar al-Kitāb al-Lubānī Qaḏḏāfī erzählt hatte, dass sie den Text neu gesetzt hätten und ihn dafür zahlen ließen. In Wirklichkeit hat der Nizam von Hyderabad 1938 den Text für die zweisprachige Ausgabe von Pickthalls Übersetzung neu setzen lassen. Deshalb die rukuʿ-Angabe, deshalb das korrigierte /allāh/. Insgesamt war man in Gizeh jedoch achtsamer. Die Beispiele zeigen: In Hyderabad stehen die Kasras tiefer und sind ein wenig flacher. In Gizeh sind die Buchstaben mit Unterschwung zusammengerückt ( برى). Nur in Gizeh kann ein Kasra im tiefen Schwanz von ح ع stehen (الحجِّ). Wenn ich das richtig sehe, stehen die kasra-Zeichen in Hyderabad unter den Buchstaben: Meiner Ansicht nach hatte man in Bulaq die gleichen Typen; mit denen war es nicht möglich kasra höher zu setzen als der tiefste Schwanz/Schweif der Buchstaben. Ich gehe davon aus, dass die Seiten einmal gedruckt wurden, dass dann auf dem Papier einige Buchstaben (vor kaf, nach waw ...) angenähert wurden, alle kasra höher, machmal sogar in einen Bogen. Davon wurden dann die Offset-Platten gemacht. Auf diese Feinarbeit hat man in Hyderabad verzichtet. Man beachte, dass vokalzeichenloses waw auch in Hyderabad unter den nächsten Buchstaben reicht, dass gekernt wurde, dass die Laufweite verringert wurde. Gizeh reduzierte die Laufweite aber auch bei waw mit Vokalzeichen ‒ nachträglich von Hand. –

Montag, 26. Februar 2024

Hafez Osman der Ältere (der Große) Drucke

Ich habe ja schon mehrmals über die beiden Hafez Osmans gepostet,

zugegeben, dass ich ihre Schrift nicht sicher unterscheiden kann,

mich deshalb an die Zeilen je Seite halte ‒ 12 beim Senior,

15 bei Junior.

Heute nur ein Hinweis, dass die Ausgabe auf 815 Seiten die

zuverlässigere ist (u.a. von der AUB herunterzuladen),

Die auf 868 Seiten gab es in der Uni Leipzig inkl. einer Seite mit Fehlern

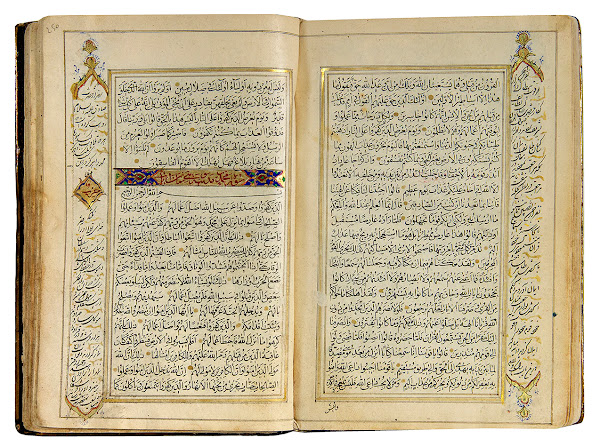

Iran IV (Tebriz 1850)

Hier eine frühe Lithographie vielleicht 1850 in Tebriz gedruckt, da die

Handschrift im Jahr davor geschrieben wurde.

Anfang 2024 stand sie bei Shapero in Mayfair, London zum Verkauf.

–

Mittwoch, 23. August 2023

Iran III (1973)

Ich habe den von Harīsī geschriebenen Solṭānī (17 Zeilen, 476 Seiten, geschrieben von Ḥasan Harīsī) als die Standardausgabe zu Reza Pahlevis Zeiten bezeichnet – er wurde etwa auf den Botschaften gratis abgegeben. If interested look here as well.

1973 wurde diese billige Straßenausgabe edel – auf Gold und alle Seiten mit Rahmen - gedruckt.

Samstag, 5. August 2023

Buchara 1909

Sayed Muhammad J. Naqvi hat einen Muṣḥaf erworben und

daraus Bilder auf Twitter gepostet:

Man beachte in beiden Detaillbildern,

dass der Punkt des End-nūn nicht losgelöst steht,

dass es im ersten ein rotes mīm für iqlāb steht,

dass das kāf ein lām mit übergesetztem Hilfszeichen ist,

dass es im zweiten Bild kein langes ḍamma (lahū) gibt,

dass Kalligraphie und Orthographie weder indisch, noch osmanisch sind,

sondern eigen.

dass der Punkt des End-nūn nicht losgelöst steht,

dass es im ersten ein rotes mīm für iqlāb steht,

dass das kāf ein lām mit übergesetztem Hilfszeichen ist,

dass es im zweiten Bild kein langes ḍamma (lahū) gibt,

dass Kalligraphie und Orthographie weder indisch, noch osmanisch sind,

sondern eigen.

Donnerstag, 3. August 2023

Unterschiede zwischen KFA52 und UT2/Medina

Ich bin nach den Unterschieden zwischen der Zweitausgabe der König-Fu'ad-Ausgabe (1952) und dem von ʿUṯmān Ṭaha geschriebenen gefragt worden.

Abgesehen von dem hinzugefügten meistens/ġāliban im Nachwort sind es drei Unterschiede. Zuerst das ursprüngliche Nachwort (1414) dann die neue Fassung (1420) und die von 2019 und die Prachtausgabe

Jetzt die drei kleinen Abweichungen von 1952.

In allen drei Fällen folgt UT0 genau Q52.

In allen Fällen gab es schon vor Medina2/UT2 Ausgaben mit der Schreibung, die man schlussendlich gewählt hat.

Zum Teil haben Verleger in Damaskus die Vorlage UT1 von Hand verändert, zum Teil hat der Bairuter Verlag, der 1952 nachgedruckt hat, "verbessert": Wer sich für die originale Uṯmān Ṭaha Ausgabe (das ist der Text der Amīriyya von 1952) interessiert, bekommt ihn preiswert in den deutschen, französischen, russischen ... Ausgaben des Istanbuler çağri yayınları Nachtrag

Gerade habe ich entdeckt, dass das KFK einen weiteren Unterschied erfunden hat.

Obwohl in G24, Q52 und den indischen Ausgaben ein sīn gesetzt ist – auch in der indischen Ausgabe auf 611 Seiten des KFK – haben sie von Anfang das sīn in 88:22 getilgt. Ich habe es entdeckt, als ich versuchte zu verstehen, wieso es im Hyderabad38 so viel tiefer steht als in Gizeh24. In 69:28 hat Madina eine Mini-Pause, eine InneHalten ohne Luft zu ziehen eingefügt: –

Abgesehen von dem hinzugefügten meistens/ġāliban im Nachwort sind es drei Unterschiede. Zuerst das ursprüngliche Nachwort (1414) dann die neue Fassung (1420) und die von 2019 und die Prachtausgabe

Jetzt die drei kleinen Abweichungen von 1952.

In allen drei Fällen folgt UT0 genau Q52.

In allen Fällen gab es schon vor Medina2/UT2 Ausgaben mit der Schreibung, die man schlussendlich gewählt hat.

Zum Teil haben Verleger in Damaskus die Vorlage UT1 von Hand verändert, zum Teil hat der Bairuter Verlag, der 1952 nachgedruckt hat, "verbessert": Wer sich für die originale Uṯmān Ṭaha Ausgabe (das ist der Text der Amīriyya von 1952) interessiert, bekommt ihn preiswert in den deutschen, französischen, russischen ... Ausgaben des Istanbuler çağri yayınları Nachtrag

Gerade habe ich entdeckt, dass das KFK einen weiteren Unterschied erfunden hat.

Obwohl in G24, Q52 und den indischen Ausgaben ein sīn gesetzt ist – auch in der indischen Ausgabe auf 611 Seiten des KFK – haben sie von Anfang das sīn in 88:22 getilgt. Ich habe es entdeckt, als ich versuchte zu verstehen, wieso es im Hyderabad38 so viel tiefer steht als in Gizeh24. In 69:28 hat Madina eine Mini-Pause, eine InneHalten ohne Luft zu ziehen eingefügt: –

Samstag, 4. Dezember 2021

les institutions derrière l'édition de 1924/5

Une dizaine d'institutions (de l'Etat) ont participé

à la production de l'édition 1924/5 :

le roi

le ministère d'éducation nationale (Sh. Qasr al-ʿAinī)

le collège pédagogique an-Nāṣīriyya (Sh. Qasr al-ʿAinī)

ٱلشـيخ المقأرِئ aš-šaiḫ al-maqāriʾ

l'imprimerie national the Government Press المطبعة الأميرية à Būlāq

l'office national de l'information géographique Egyptian General Survey Authority الهيئة المصرية العامة للمساحة à Gizeh

al-Azhar au Caire (al-Qāhira)

J'ai l'impression que l'initiative du projet d'un coran national ‒ l'Egypte proclama fin 1914 l'indépendance vis-à-vis de l'Empire Ottoman ‒ a été prise par le chef du département Arabe du ministère de l'éducation Abū Mālik Ḥifnī Bey ibn Muḥammad ibn Ismaʿīl ibn Ḫalīl Nāṣif (16.12.1855‒25.2.1919) et que les signatures de deux professeurs de la Nāṣīriyya (Aḥmad ibn ʿAlī ibn ʿUmar al-Iskandarī (1292‒1357/1875‒1938) and Muṣṭafā (al-)ʿInānī (d. 1362/ 1943)) ne symbolise que le poids de la sphère de l'éducation nationale ‒ et pas des madāris et de l'Azhar.

L'imprimerie nationale avait plusieurs fonctions : d'abord la composition du texte avec des types de plomb désignés par Muḥammad Ǧʿafar Bey en 1906 (m. 1916 ou 1923).

Après l'impression offset à Gizeh, la reliure à Būlāq

et à la fin : la confirmation de l'absence d'erreurs dans le texte par son correcteur d'épreuves

avec le récitateur en chef al-Ḥusainī al-Ḥaddād al-Mālikī, avec les trois représentants de la sphère de l'éducation nationale et le šaiḫ al-ǧāmiʿ al-Azhar Muḥammad Abu'l Faḍl.

Pendant toute une année, on lisait sur le site internet du IDEO:

L'imprimerie gouvernementale et Ḥifnī Bey Nāṣif décidait que l'écriture devait être simple (sur la ligne de base, sans ligatures d'empilement, avec d'espace supplémentaire entre les mots) parce qu'ils voulaient que les étudiants des écoles modernes pouvaient lire le livre facilement. C'était d'ailleurs l'esprit de l'époque / le Zeitgeist. En 1907 l'imprimerie de Kazan utilisait moins de ligature que dans le siècle avant : On voit en bas que Būlāq avait plus de ligatures que sont utilisées dans le Muṣḥaf du Roi Fuʾād ‒ on voit aussi que le kasra était sous l'arc final du ḫāʾ (fin de la deuxième ligne)

Avant 1924 il y avait deux manières d'imprimer des maṣāḥif: la typographie (avec des caractères /types (mobiles, typographiques ou d'imprimerie) et la lithographie qui permettait la reproduction des manuscrits.

Pour le Muṣḥaf du Roi Fuʾād on a typographié le texte une fois, faisait des ajustements sur le papier et le reproduisait après. (Le muṣḥaf de Kaboul étai fait de la même technique.) cf. en anglais

Plus important étaient les décision de Muḥammad ibn ʿAlī ibn Ḫalaf al-Ḥusainī al-Ḥaddād al-Mālikī de ne pas adopter le rasm ottoman, ni celui de Dānī (comme il avait fait al-Muḫallalātī en 1309/1890), mais le rasm marocain habituel (qui est à peu près celui de Abū Dāʾūd Ibn an-Naǧāḥ).

En plus il adoptait

- les petites voyelles maghrébines de substitution pour allonger une voyelle quand il n'y pas de ḥarf al-madd dans le rasm

- les subdivisions maghrébines des trentièmes (mais sans huitième-ḥizb)

- les hamzat maghrébins de base devant Alif en début de mot (ءادم au lieu de اٰدم)

- que chaque alif au début d'un mots porte ou un hamza ou un waṣla

- la distinction maghrébine en trois sortes de tanwīn (superposé, successif, avec mīm)

- la graphie maghrébine en fin de sourate, qui suppose que la sourate suivante est prononcée immédiatement après (et sans basmala <-> à partir de 1952 avec basmala) : tanwīn est modifié en conséquence.

- l'absence maghrébine de nūn quṭni.

- qu'on ne note pas si un voyelle écrite est pronouncer court (pratique maghrébine)

La différenciation du sukūn maghrébin en trois signes était une nouveauté :

-- le ǧazm sous la forme d'un ǧīm sans queue/arc et sans point pour l'absence de voyelle,

-- le cercle pour "signe toujours à surligner",

-- le zéro pour "signe à surligner ici".

Pour les limites des aḥzāb il suivait al-Muḫallalātī et son propre Saʿādat ad-dāmin fī bayān wa-ʿadd,

les cinq signes de pause sont les siens - l'édition de 1952 gardait les signes, mais les placait fort différement.

Si je ne me trompe pas, aucune des observations de cette publication de blog n'a été faite pendant la conférence de l'IDEO - seul ʿAzīz Ḥilāl a fait des recherches pour sa contribution, les autres ne repetaient que des publications d'eux-mêmes ou d'autres.

addition janvier 1925:

le papier d'Asma Hilali peut être resumer dans une phrase: chez les orientalistes and orientalisants l'édition du Roi Fuʾād a remplace » le Fügel « .

à la production de l'édition 1924/5 :

le roi

le ministère d'éducation nationale (Sh. Qasr al-ʿAinī)

le collège pédagogique an-Nāṣīriyya (Sh. Qasr al-ʿAinī)

ٱلشـيخ المقأرِئ aš-šaiḫ al-maqāriʾ

l'imprimerie national the Government Press المطبعة الأميرية à Būlāq

l'office national de l'information géographique Egyptian General Survey Authority الهيئة المصرية العامة للمساحة à Gizeh

al-Azhar au Caire (al-Qāhira)

J'ai l'impression que l'initiative du projet d'un coran national ‒ l'Egypte proclama fin 1914 l'indépendance vis-à-vis de l'Empire Ottoman ‒ a été prise par le chef du département Arabe du ministère de l'éducation Abū Mālik Ḥifnī Bey ibn Muḥammad ibn Ismaʿīl ibn Ḫalīl Nāṣif (16.12.1855‒25.2.1919) et que les signatures de deux professeurs de la Nāṣīriyya (Aḥmad ibn ʿAlī ibn ʿUmar al-Iskandarī (1292‒1357/1875‒1938) and Muṣṭafā (al-)ʿInānī (d. 1362/ 1943)) ne symbolise que le poids de la sphère de l'éducation nationale ‒ et pas des madāris et de l'Azhar.

L'imprimerie nationale avait plusieurs fonctions : d'abord la composition du texte avec des types de plomb désignés par Muḥammad Ǧʿafar Bey en 1906 (m. 1916 ou 1923).

Après l'impression offset à Gizeh, la reliure à Būlāq

et à la fin : la confirmation de l'absence d'erreurs dans le texte par son correcteur d'épreuves

avec le récitateur en chef al-Ḥusainī al-Ḥaddād al-Mālikī, avec les trois représentants de la sphère de l'éducation nationale et le šaiḫ al-ǧāmiʿ al-Azhar Muḥammad Abu'l Faḍl.

Pendant toute une année, on lisait sur le site internet du IDEO:

Le colloque propose une réflexion historique sur l’édition du Coran du Caire établie sous l’autorité du comité d’al-Azhar en 1924Et après la conférence "The Cairo Edition of the Qurʾān 1924" le directeur du IDEO Fr. Emmanuel Pisani déclarait :

Cet axe consiste dans un travail d’archives qui retrace la méthodologie du comité d’al-Azhar chargé de mettre en place l’édition du Caire de 1924.

Voulue par le roi Fuʾād, l’édition du Coran du Caire dite de 1924 a été établie sous l’autorité scientifique d’un comité d’al-Azhar. Elle s’est imposée dans l’ensemble du monde arabeJe pense qu'en 1924 al-Azhar n'avait qu'une autorité religieuse, pas scientifique. Comme je le vois, il y avait deux sortes de décisions :

L'imprimerie gouvernementale et Ḥifnī Bey Nāṣif décidait que l'écriture devait être simple (sur la ligne de base, sans ligatures d'empilement, avec d'espace supplémentaire entre les mots) parce qu'ils voulaient que les étudiants des écoles modernes pouvaient lire le livre facilement. C'était d'ailleurs l'esprit de l'époque / le Zeitgeist. En 1907 l'imprimerie de Kazan utilisait moins de ligature que dans le siècle avant : On voit en bas que Būlāq avait plus de ligatures que sont utilisées dans le Muṣḥaf du Roi Fuʾād ‒ on voit aussi que le kasra était sous l'arc final du ḫāʾ (fin de la deuxième ligne)

Avant 1924 il y avait deux manières d'imprimer des maṣāḥif: la typographie (avec des caractères /types (mobiles, typographiques ou d'imprimerie) et la lithographie qui permettait la reproduction des manuscrits.

Pour le Muṣḥaf du Roi Fuʾād on a typographié le texte une fois, faisait des ajustements sur le papier et le reproduisait après. (Le muṣḥaf de Kaboul étai fait de la même technique.) cf. en anglais

Plus important étaient les décision de Muḥammad ibn ʿAlī ibn Ḫalaf al-Ḥusainī al-Ḥaddād al-Mālikī de ne pas adopter le rasm ottoman, ni celui de Dānī (comme il avait fait al-Muḫallalātī en 1309/1890), mais le rasm marocain habituel (qui est à peu près celui de Abū Dāʾūd Ibn an-Naǧāḥ).

En plus il adoptait

- les petites voyelles maghrébines de substitution pour allonger une voyelle quand il n'y pas de ḥarf al-madd dans le rasm

- les subdivisions maghrébines des trentièmes (mais sans huitième-ḥizb)

- les hamzat maghrébins de base devant Alif en début de mot (ءادم au lieu de اٰدم)

- que chaque alif au début d'un mots porte ou un hamza ou un waṣla

- la distinction maghrébine en trois sortes de tanwīn (superposé, successif, avec mīm)

- la graphie maghrébine en fin de sourate, qui suppose que la sourate suivante est prononcée immédiatement après (et sans basmala <-> à partir de 1952 avec basmala) : tanwīn est modifié en conséquence.

- l'absence maghrébine de nūn quṭni.

- qu'on ne note pas si un voyelle écrite est pronouncer court (pratique maghrébine)

La différenciation du sukūn maghrébin en trois signes était une nouveauté :

-- le ǧazm sous la forme d'un ǧīm sans queue/arc et sans point pour l'absence de voyelle,

-- le cercle pour "signe toujours à surligner",

-- le zéro pour "signe à surligner ici".

Pour les limites des aḥzāb il suivait al-Muḫallalātī et son propre Saʿādat ad-dāmin fī bayān wa-ʿadd,

les cinq signes de pause sont les siens - l'édition de 1952 gardait les signes, mais les placait fort différement.

Si je ne me trompe pas, aucune des observations de cette publication de blog n'a été faite pendant la conférence de l'IDEO - seul ʿAzīz Ḥilāl a fait des recherches pour sa contribution, les autres ne repetaient que des publications d'eux-mêmes ou d'autres.

addition janvier 1925:

le papier d'Asma Hilali peut être resumer dans une phrase: chez les orientalistes and orientalisants l'édition du Roi Fuʾād a remplace » le Fügel « .

Abonnieren

Kommentare (Atom)

Afrika vs. Asien (Maġrib oder IPak)

Es gibt viele verschiedene Arten, den Koran zu schreiben. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen: Afrika, Andalusien, (seit 1924 bzw. 198...

-

Es gibt viele verschiedene Arten, den Koran zu schreiben. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen: Afrika, Andalusien, (seit 1924 bzw. 198...

-

Der Gizeh-Koran ‒ ist kein Azhar-Koran ‒ hat keine Welle von Korandrucken ausgelöst, weil es endlich einen festen, autorisierten Te...