à la production de l'édition 1924/5 :

le roi

le ministère d'éducation nationale (Sh. Qasr al-ʿAinī)

le collège pédagogique an-Nāṣīriyya (Sh. Qasr al-ʿAinī)

ٱلشـيخ المقأرِئ aš-šaiḫ al-maqāriʾ

l'imprimerie national the Government Press المطبعة الأميرية à Būlāq

l'office national de l'information géographique Egyptian General Survey Authority الهيئة المصرية العامة للمساحة à Gizeh

al-Azhar au Caire (al-Qāhira)

J'ai l'impression que l'initiative du projet d'un coran national ‒ l'Egypte proclama fin 1914 l'indépendance vis-à-vis de l'Empire Ottoman ‒ a été prise par le chef du département Arabe du ministère de l'éducation Abū Mālik Ḥifnī Bey ibn Muḥammad ibn Ismaʿīl ibn Ḫalīl Nāṣif (16.12.1855‒25.2.1919) et que les signatures de deux professeurs de la Nāṣīriyya (Aḥmad ibn ʿAlī ibn ʿUmar al-Iskandarī (1292‒1357/1875‒1938) and Muṣṭafā (al-)ʿInānī (d. 1362/ 1943)) ne symbolise que le poids de la sphère de l'éducation nationale ‒ et pas des madāris et de l'Azhar.

L'imprimerie nationale avait plusieurs fonctions : d'abord la composition du texte avec des types de plomb désignés par Muḥammad Ǧʿafar Bey (m. 1921).

Après l'impression offset à Gizeh, la reliure à Būlāq

et à la fin : la confirmation de l'absence d'erreurs dans le texte par son correcteur d'épreuves

avec le récitateur en chef al-Ḥusainī al-Ḥaddād al-Mālikī, avec les trois représentants de la sphère de l'éducation nationale et le šaiḫ al-ǧāmiʿ al-Azhar Muḥammad Abu'l Faḍl.

Pendant toute une année, on lisait sur le site internet du IDEO:

Le colloque propose une réflexion historique sur l’édition du Coran du Caire établie sous l’autorité du comité d’al-Azhar en 1924Et après la conférence "The Cairo Edition of the Qurʾān 1924" le directeur du IDEO Fr. Emmanuel Pisani déclarait :

Cet axe consiste dans un travail d’archives qui retrace la méthodologie du comité d’al-Azhar chargé de mettre en place l’édition du Caire de 1924.

Voulue par le roi Fuʾād, l’édition du Coran du Caire dite de 1924 a été établie sous l’autorité scientifique d’un comité d’al-Azhar. Elle s’est imposée dans l’ensemble du monde arabeJe pense qu'en 1924 al-Azhar n'avait qu'une autorité religieuse, pas scientifique. Comme je le vois, il y avait deux sortes de décisions :

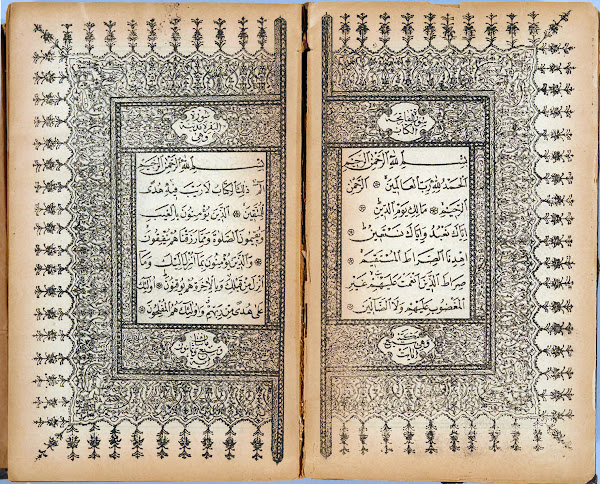

L'imprimerie gouvernementale et Ḥifnī Bey Nāṣif décidait que l'écriture devait être simple (sur la ligne de base, sans ligatures d'empilement, avec d'espace supplémentaire entre les mots) parce qu'ils voulaient que les étudiants des écoles modernes pouvaient lire le livre facilement. C'était d'ailleurs l'esprit de l'époque / le Zeitgeist. En 1907 l'imprimerie de Kazan utilisait moins de ligature que dans le siècle avant : On voit en bas que Būlāq avait plus de ligatures que sont utilisées dans le Muṣḥaf du Roi Fuʾād ‒ on voit aussi que le kasra était sous l'arc final du ḫāʾ (fin de la deuxième ligne)

Avant 1924 il y avait deux manières d'imprimer des maṣāḥif: la typographie (avec des caractères /types (mobiles, typographiques ou d'imprimerie) et la lithographie qui permettait la reproduction des manuscrits.

Pour le Muṣḥaf du Roi Fuʾād on a typographié le texte une fois, faisait des ajustements sur le papier et le reproduisait après. (Le muṣḥaf de Kaboul étai fait de la même technique.) cf. en anglais

Plus important étaient les décision de Muḥammad ibn ʿAlī ibn Ḫalaf al-Ḥusainī al-Ḥaddād al-Mālikī de ne pas adopter le rasm ottoman, ni celui de Dānī (comme il avait fait al-Muḫallalātī en 1309/1890), mais le rasm marocain habituel (qui est à peu près celui de Abū Dāʾūd Ibn an-Naǧāḥ).

En plus il adoptait

- les petites voyelles maghrébines de substitution pour allonger une voyelle quand il n'y pas de ḥarf al-madd dans le rasm

- les subdivisions maghrébines des trentièmes (mais sans huitième-ḥizb)

- les hamzat maghrébins de base devant Alif en début de mot (ءادم au lieu de اٰدم)

- que chaque alif au début d'un mots porte ou un hamza ou un waṣla

- la distinction maghrébine en trois sortes de tanwīn (superposé, successif, avec mīm)

- la graphie maghrébine en fin de sourate, qui suppose que la sourate suivante est prononcée immédiatement après (et sans basmala <-> à partir de 1952 avec basmala) : tanwīn est modifié en conséquence.

- l'absence maghrébine de nūn quṭni.

- qu'on ne note pas si un voyelle écrite est pronouncer court (pratique maghrébine)

La différenciation du sukūn maghrébin en trois signes était une nouveauté :

-- le ǧazm sous la forme d'un ǧīm sans queue/arc et sans point pour l'absence de voyelle,

-- le cercle pour "signe toujours à surligner",

-- le zéro pour "signe à surligner ici".

Pour les limites des aḥzāb il suivait al-Muḫallalātī et son propre Saʿādat ad-dāmin fī bayān wa-ʿadd,

les cinq signes de pause sont les siens - l'édition de 1952 gardait les signes, mais les placait fort différement.

Si je ne me trompe pas, aucune des observations de cette publication de blog n'a été faite pendant la conférence de l'IDEO - seul ʿAzīz Ḥilāl a fait des recherches pour sa contribution, les autres ne repetaient que des publications d'eux-mêmes ou d'autres.

addition janvier 1925:

le papier d'Asma Hilali peut être resumer dans une phrase: chez les orientalistes and orientalisants l'édition du Roi Fuʾād a remplace » le Fügel « .