Posts mit dem Label Fehler werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Posts mit dem Label Fehler werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Sonntag, 31. März 2019

Adrian Alan Brockett 1984

Vor 35 Jahren legte A. A. Brockett an der University of St.Andrews seine Doktorarbeit

Studies in Two Transmissions of the Qurʾān

vor. Sie machte ihn zum Doktor der Philosophie und brotlos ‒ das verdiente er dann als

landwirtschaftlicher Berater in arabischen Ländern.

Meine Grundthese ‒ auf Erden gibt es den Standardkoran nicht ‒ belegte er schon damals:

the "official" text of 1342/1924 is not official.

Ferner zeigte er:

Der qurʾān wurde immer mündlich und schriftlich überliefert.

Mündliche und schriftliche Überlieferung stützten einander, kontrollierten sich gegenseitig.

und:

Die Abweichungen zwischen den Überlieferungen und zwischen den Druckausgaben sind gering:

Es gibt verschiedene Klang- und Schriftgestalten des qurʾān,

es gibt aber nur einen qurʾān.

Das war vor dem Internet, vor Unicode, vor ʿUṭmān Ṭāha, vor den Qālūn-Ausgaben in Damaskus,

Dubai, Tripoli und Tunis, sogar vor den CDs mit Ausschnitten aus den Sieben (und den Drei danach).

Er hatte viele Ausgaben von Ḥafṣ und Warš aus Ägypten, aus Tehran und Tunis, sowie ein paar Handschriften.

Von Zamaḫšarīs Kaššāf und Sībawaihīs Kitāb gab es keine kritischen Ausgaben, so dass er, wenn dort Stellen aus dem qurʾān anders erschienen, überlegen musste, ob es sich um Setzfehler handelt oder wirklich um eine abweichende Schreibung.

Englisch-Arabisch gemischte Texte waren an Schreibmaschine/Computer praktisch nicht zu erstellen:

deshalb hielt er die koranischen Orthographien in einer "transliteration" fest, die der (späteren) Puins unterlegen ist.

Er wusste nicht, was eine Transliteration ist, vermengte sie mit Transkription.

Erstere gibt die Ausgangsschrift wieder, muss eindeutig umkehrbar sein,

am einfachsten: ein Zeichen <> ein Zeichen;

aussprechbar muss sie nicht sein.

Letztere gibt die Ausgangssprache wieder, ist aussprechbar, lesbar,

muss aber nicht (auch von einen der Sprache Unkundigen) umkehrbar sein.

Das ist aber Brocketts "transliteration" keineswegs.

Mir sagt sie so gut wie nichts, ohne die Stellenangabe (1:3) hinter seinen Zeichen,

stünde ich im Dunkeln.

Die Schlangenlinie (Tilde) steht bei ihm sowohl für "nicht im rasm" und für "überdehnt".

Er verwendet saublöde Begriffe.

Immerhin definiert er sie eingangs:

"graphic" steht für "im rasm notiert",

"vocal" geht für "nicht im rasm notiert" ‒

seine eigene Definition "The term 'vocal form', with respect to the Qur'ãn, is used throughout to

signify the consonantal skeleton fully fleshed out with diacritical marks, vowels, and so on."

ist komplett falsch:

1. meint er gar nicht die Schrift mit allem Drumunddran, sondern nur das Drumunddran.

2. gibt es im Qurʾān kein Konsonnatengerüst, sondern ein Buchstabengesrüst

3. ist das Buchstabengerüst nicht stumm (avocal) und das Drumunddran nur lautlich,

beide werden geschrieben UND gesprochen, sind graphisch und lautlich bedeutend.

Was er meint, ist:

es gibt Zeichen, die von Anfang an geschrieben wurden,

und Zeichen, die erst später dazukamen: diakritische Punkte, Vokalzeichen, Verdopplungszeichen, Hamzazeichen, Waṣlazeichen, Zeichen für Imala, Išmām, Assimilation, Vokallosigkeit, Ignorieren bei der Aussprache (absolut oder nur im Kontext), Nachdruck, Abschwächung, Überdehnung.

Es gibt also auch Zeichen, die geschrieben wurden, aber nicht gesprochen; außerdem

Aussprachephänomene, die nur in guten Ausgaben geschrieben werden (wie Nasalierung, Assimilation,

Deutlichkeit, Nachdruck) <beim Letztgenannten ist zu unterscheiden: Buchstaben, die immer nachdrücklich sind, welche, die in der Umgebung nachdrücklich sind und solchen, die ausnahmsweise nachdrücklich sind ‒ nur das Dritte muss notiert werden>

3.) Obwohl er "definiert": The term 'graphic form' refers to the bare consonantal

skeleton, meint er auch dies nicht; er meint rasm+diakrit.Punkte ‒ und "vocal" für den Rest.

Da seine Arbeit immer noch das Beste ist, was auf Englisch dazu vorliegt

und ich sie auch ausschlachten will,

erst die Kritik ‒ das haben wir dann hinter uns.

Die eklatanten Fehler liegen daran, dass es eine Doktorarbeit ist, keine Publikation.

Der Autor war jung und unefahren und er durfte sie niemandem zur Korrektur, Ausbessern, Ausdiskutieren vorlegen.

Es sollte ja keine fertige Arbeit sein, sondern nur ein Nachweis dafür, dass er wissenschaftlich arbeiten könnte,

und das zeigte er nicht nur bei der Manuskriptdatierung anhand der Wasserzeichen und den kritischen

Fußnoten zur verwendeten Literatur, sondern auch mit dem Aufstellen und Belegen von Thesen.

Kurios ist, dass er den 1924er Druck für die Wiedergabe einer Handschrift hielt.

dass er den 1982er qatarischen Reprint für den Reprint dieses Druckes hielt,

obwohl es sich um einen Reprint des (an über 900 Stellen abweichenden) 1952er Druckes handelt,

dass er ein Kolophon zitiert, in dem Ḥasan Riḍā als Schreiber genannt wird, er aber "Āyat Barkenār" für den

‒ ihm unbekannten ‒ Kalligraphen hält.

Dass er glaubt, dass man 1978 aus Pakistan Druckplatten nach Johannesburg transportierte, um einen Tāj-Ausgabe nachzudrucken, zeigt, dass er von Drucktechnik null Ahnung hatte, weshalb ich die vielen Anmerkungen zu diesem Aspekt völlig ignoriere (wenn ich die von ihm konsultierten Ausgaben zur Hand hätte oder von ihm erfahren könnte, worauf er seine Bemerkungen stüzt, wäre es anders.)

Zum Glück habe ich fast alle von ihm erwähnte Ausgaben ‒ sei es gebunden, sei es als pdf. Für die Ausgaben aus Delhi, Bombay und Calcutta habe ich immerhin äquivalente. Ich kann deshalb die meisten seiner Angaben nachvollziehen. Und für Anderes habe ich zusätzliche Belege.

Nirgends komme ich zu anderen Schlussfolgerungen.

Samstag, 9. Februar 2019

Quatsch gebiert Quatsch

Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Angelika Neuwirth ist sich der Verantwortung als Grande Dame nicht bewusst.

Sie schreibt kompletten Unsinn:

und denen für europäische Gelehrte absieht ‒ schon weit über hundert Jahre gedruckte Korane (St.Petersbur, Kazan, Persien und vor allem in Indien ‒ Gizeh 1924 war auch nicht der erste

"innerislamische" (Spätantike, S.30, Late antiquity, p.8); Text, Kommentar und Type der St. Petersburger aus

dem späten 18. Jahrhunderts waren von Muslimen)

und schon fünfzig Jahre lang in Hülle und Fülle.

Aber Neuwirth hat keine Zeit, ihre Angaben zu überprüfen, keine Lust, nachzudenken oder Korrekturlesen zu lassen.

Wenn man den Kinderquatsch ganz genau nimmt, ist er gar nicht so falsch wie das, was Neuwirth schreibt.

Neuwirth bezieht sich immer auf die islamische Welt und da gab es schon hunderte Ausgaben vor 1924.

Der Kinderquatsch spricht vom "größten Teil der arabischen Welt", wo sich 1977 und 2002 veröffentlichte Abschriften der 1952er Fassung ‒ die an über 800 Stellen von der 1924er Fassung abweicht ‒ durchgesetzt hat. Man könnte also sagen: Das stimmt also irgendwie.

Ich bin aber der Ansicht, dass das fast alle Leser missverstehen, weil sie gar nicht wissen, dass 4/5 der Muslime keine Araber sind -- und Inder, Indonesier, Türken, Nord- und Westafrikaner haben mit dem 1924er, dem 1952 und auch seinen Abschriften nichts zu schaffen. (Mit "Indien" meine ich den Kulturraum: Pakistan, Bharat, BangaDesch, Ceylon, Nepal, Surinam, Mauritius, Natal, Batley, Birmingham, London bzw. Teile davon.)

und denen für europäische Gelehrte absieht ‒ schon weit über hundert Jahre gedruckte Korane (St.Petersbur, Kazan, Persien und vor allem in Indien ‒ Gizeh 1924 war auch nicht der erste

"innerislamische" (Spätantike, S.30, Late antiquity, p.8); Text, Kommentar und Type der St. Petersburger aus

dem späten 18. Jahrhunderts waren von Muslimen)

und schon fünfzig Jahre lang in Hülle und Fülle.

Aber Neuwirth hat keine Zeit, ihre Angaben zu überprüfen, keine Lust, nachzudenken oder Korrekturlesen zu lassen.

Wenn man den Kinderquatsch ganz genau nimmt, ist er gar nicht so falsch wie das, was Neuwirth schreibt.

Neuwirth bezieht sich immer auf die islamische Welt und da gab es schon hunderte Ausgaben vor 1924.

Der Kinderquatsch spricht vom "größten Teil der arabischen Welt", wo sich 1977 und 2002 veröffentlichte Abschriften der 1952er Fassung ‒ die an über 800 Stellen von der 1924er Fassung abweicht ‒ durchgesetzt hat. Man könnte also sagen: Das stimmt also irgendwie.

Ich bin aber der Ansicht, dass das fast alle Leser missverstehen, weil sie gar nicht wissen, dass 4/5 der Muslime keine Araber sind -- und Inder, Indonesier, Türken, Nord- und Westafrikaner haben mit dem 1924er, dem 1952 und auch seinen Abschriften nichts zu schaffen. (Mit "Indien" meine ich den Kulturraum: Pakistan, Bharat, BangaDesch, Ceylon, Nepal, Surinam, Mauritius, Natal, Batley, Birmingham, London bzw. Teile davon.)

der verschriftlichte[] Korankodex, muṣḥaf, [wurde] durch … Überlieferung durch die Jahrhunderte weitertradiert …, um schließlich im letzten Jahrhundert, im Jahre 1925, in die Form eines gedruckten Textes einzugehen. Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike, Berlin: Suhrkamp 2010. p. 190Das führt dazu, dass im Netz 3x ‒ in der NZZ, bei qantara.de und bei www.ite-dasmagazin.ch steht:

Bereits zwanzig Jahre nach Mohammeds Tod beendet der dritte Kalif Othman den Streit um die Schrift. Er entscheidet, welche Verse aus dem Mund des Gesandten stammen und damit gültig sind. … In dieser bis heute im grössten Teil der arabischen Welt als allein verbindlich geltenden Textgestalt wird der Koran erstmals 1924 von der Azhar-Universität in Kairo gedruckt.Zu diesem Zeitpunkt gab es ‒ selbst wenn man vom venezianischen Druck

und denen für europäische Gelehrte absieht ‒ schon weit über hundert Jahre gedruckte Korane (St.Petersbur, Kazan, Persien und vor allem in Indien ‒ Gizeh 1924 war auch nicht der erste

"innerislamische" (Spätantike, S.30, Late antiquity, p.8); Text, Kommentar und Type der St. Petersburger aus

dem späten 18. Jahrhunderts waren von Muslimen)

und schon fünfzig Jahre lang in Hülle und Fülle.

Aber Neuwirth hat keine Zeit, ihre Angaben zu überprüfen, keine Lust, nachzudenken oder Korrekturlesen zu lassen.

Wenn man den Kinderquatsch ganz genau nimmt, ist er gar nicht so falsch wie das, was Neuwirth schreibt.

Neuwirth bezieht sich immer auf die islamische Welt und da gab es schon hunderte Ausgaben vor 1924.

Der Kinderquatsch spricht vom "größten Teil der arabischen Welt", wo sich 1977 und 2002 veröffentlichte Abschriften der 1952er Fassung ‒ die an über 800 Stellen von der 1924er Fassung abweicht ‒ durchgesetzt hat. Man könnte also sagen: Das stimmt also irgendwie.

Ich bin aber der Ansicht, dass das fast alle Leser missverstehen, weil sie gar nicht wissen, dass 4/5 der Muslime keine Araber sind -- und Inder, Indonesier, Türken, Nord- und Westafrikaner haben mit dem 1924er, dem 1952 und auch seinen Abschriften nichts zu schaffen. (Mit "Indien" meine ich den Kulturraum: Pakistan, Bharat, BangaDesch, Ceylon, Nepal, Surinam, Mauritius, Natal, Batley, Birmingham, London bzw. Teile davon.)

und denen für europäische Gelehrte absieht ‒ schon weit über hundert Jahre gedruckte Korane (St.Petersbur, Kazan, Persien und vor allem in Indien ‒ Gizeh 1924 war auch nicht der erste

"innerislamische" (Spätantike, S.30, Late antiquity, p.8); Text, Kommentar und Type der St. Petersburger aus

dem späten 18. Jahrhunderts waren von Muslimen)

und schon fünfzig Jahre lang in Hülle und Fülle.

Aber Neuwirth hat keine Zeit, ihre Angaben zu überprüfen, keine Lust, nachzudenken oder Korrekturlesen zu lassen.

Wenn man den Kinderquatsch ganz genau nimmt, ist er gar nicht so falsch wie das, was Neuwirth schreibt.

Neuwirth bezieht sich immer auf die islamische Welt und da gab es schon hunderte Ausgaben vor 1924.

Der Kinderquatsch spricht vom "größten Teil der arabischen Welt", wo sich 1977 und 2002 veröffentlichte Abschriften der 1952er Fassung ‒ die an über 800 Stellen von der 1924er Fassung abweicht ‒ durchgesetzt hat. Man könnte also sagen: Das stimmt also irgendwie.

Ich bin aber der Ansicht, dass das fast alle Leser missverstehen, weil sie gar nicht wissen, dass 4/5 der Muslime keine Araber sind -- und Inder, Indonesier, Türken, Nord- und Westafrikaner haben mit dem 1924er, dem 1952 und auch seinen Abschriften nichts zu schaffen. (Mit "Indien" meine ich den Kulturraum: Pakistan, Bharat, BangaDesch, Ceylon, Nepal, Surinam, Mauritius, Natal, Batley, Birmingham, London bzw. Teile davon.)

Montag, 4. Februar 2019

Quatsch von den Experten

Weil Bergsträßer, Neuwirth, Bobzin Qurʾān-Experten sind, müssen wir bei Ihnen besonders auf der Hut sein.

((Desgleichen bei Franҫois Deroche))

Auch sie wissen nicht Alles ‒ und über ein Randgebiet, für das sie sich gar nicht interessieren, erst recht nicht.

Ich behaupte, Bergsträßer hat sich wohl gerade mal éine persische Lithographie angeschaut

und KEINEN maghrebinischen Druck STUDIERT (und auch keinen indischen); sonst hätte er den Quatsch,

den er geschrieben hat, nicht geschrieben.

Neuwirth und Bobzin könnten den 1924er nicht angeschaut haben, bevor sie schrieben,

was sie geschrieben haben.

Wie sonst machte die eine in den Fußnoten falsche Angaben zum Titel?

Wie sonst, nennte der andere ihn „Azhar-Koran“, obwohl in dem langen Nachwort zwar der König erwähnt

wird und al-Ḥusainī al-Ḥaddād, der Oberste Leser Ägyptens, der ihn geschrieben hat? (im 1925er

Nachwort korrigiert: den Ursprung, die Vorlage zum Setzen geschrieben hat)

Was berechtigt Bobzin, etwas was Bergsträßer wieder und wieder „den amtlichen (ägyptischen) Koran“ nennt,

der sich selbst (in der Widmung) „al-muṣḥaf al-karīm“ und (in den Erläuterungen/at-taʿrīf)

„al-muṣḥaf aš-šarīf“ nennt und im Text „Azhar“ nicht benutzt, „Azhar-Koran“ zu nennen?

Nix!

Bergsträßer, der ja wenige Jahre nach dem Druck mit dem Haupt-Herausgeber geredet hat, macht klar, dass ein

Šaiḫ der Azhar-Universität die Richtigkeit des ohne ihn gemachten Werkes nur bestätigt hat.

Ich gehe so weit zu sagen, dass ein Azhar-Koran 1924 ein Anachronismus wäre.

Bergsträßers Exemplar trägt den Prägestempel ṭabʿat al-ḥukūma al-Miṣrīya sanat 1343 hiǧriyya

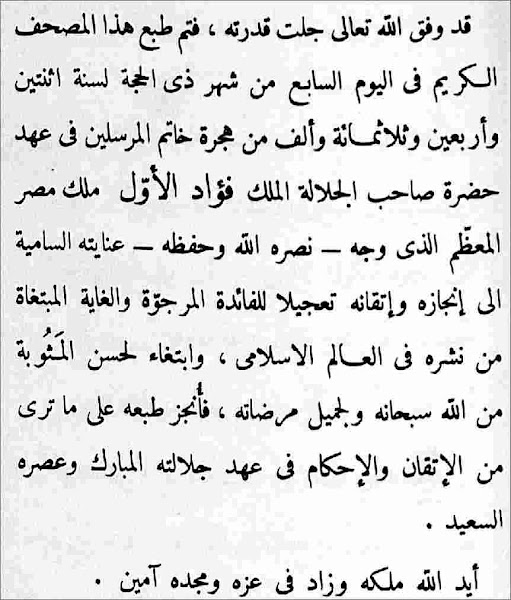

Der Druck wurde am 7.12. (ḏu l-ḥiǧǧa) 1342/10.7.1924 abgeschlossen.

Doch aufgepasst!

Die Behauptung, dass der Druck abgeschlossen worden sei, steht in dem Buch,

muss aber nach „Abschluss des Druckes“ gesetzt und gedruckt worden sein!

Wenn es keine Mystifikation ist, dann muss man die Aussage so deuten:

Der Druck des qurʾānischen Textes selbst sei am 7.12.1342 abgeschlossen worden,

das ganze Werk inkl. der Widmung an den König, der ‒ hier wie auch sonst in der Zeit in Ägypten ‒ als „Fuʾād der Erste“ bezeichnet wird, obwohl es noch gar keinen „Zweiten“ gab und deshalb korrekterweise schlicht „Fuʾād“ heißen muss, ganz so wie der aktuelle Papst „Franziskus“ heißt und das „I“ erst bekommt, sobald es einen „II“ gibt,

kann erst danach abgeschlossen worden sein.

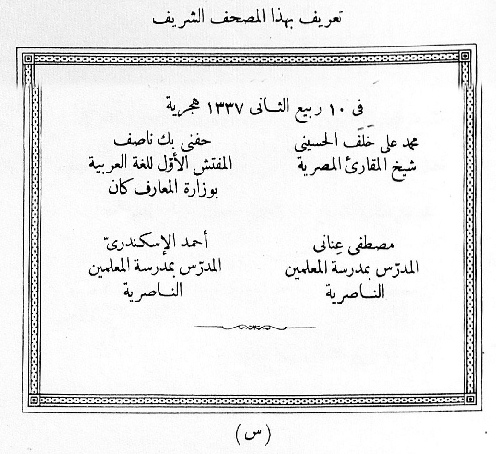

Von der Bindung des Werkes ‒ Qurʾān, Widmung, taʿrif, ḫātima, Index und Druckvermerk, jedoch ohne Titelblatt, aber mit Prägestempel ‒ abgesehen! Für die Veröffentlichung gilt also nicht das im Druckvermerk angegebene 1342, sondern das vom Prägestempel: 1343, welches Anfang August 1924 begann, aber wohl erst 1925 geschah, denn das Binden brauchte damals Zeit; erst dann konnte das Werk erscheinen. Der Text, der danach bloß noch technisch umgeSETZT wurde, lag aber schon am 13.1.1919 fertig vor. Dies bestätigte außer dem Schreiber selbst, besagtem Ober-Rezitator, auch Ḥifnī Bey Nāṣif, ehemaliger Leiter der Arabischabteilung im Erziehungsminsterium und zwei Professoren an der Pädagogischen Hochschule an-Nāṣirīya ‒ direkt neben beim Ministerium: zwischen Garden City und as-Saiyida Zainab gelegen ‒, der Korekturleser der Staatsdruckerei und ein Azhar-Šaiḫ ‒ angeblich 1919, in Wirklichkeit aber erst 1924 (= nach dem Druck, vor dem Binden), eine Bestätigung der Richtigkeit der Vorlage für den Setzer reicht ja nicht, um den Käufern und Lesern die Richtigkeit des Druckes zu bestätigen. Warum das fungierte Datum 10.4.1337 /13.1.1919? Weil Ḥifnī Bey kurz danach gestorben war ‒ und aus dem Grab konnte er schlecht unterschreiben. ʿAbd an-Nāṣir hat die Azhar aber erst Jahrzehnte später verstaatlicht, sie ein bisschen zu einer ägyptischen Diyanet İşleri Başkanlığı gemacht. Erst dann konnte die Staatsdruckerei den Staatsmufti und Chef der staatlichen islamischen Universität dazu bewegen, ihnen zu erlauben, einen völligen Neudruck des amtlichen Korans als „muṣḥaf al-Azhar aš-šarīf“ zu vermarkten. Bobzins Behauptung, dass es nach 1924 eine Welle an Korandrucken gegeben habe, ist bloße Behauptung. Doch wenn es sie gegeben hat, hat sie sicher mehr mit Technik ‒ Offset ‒ zu tun, als damit, dass zum ersten Mal ein fester Text vorgelegen habe ‒ seine dritte falsche Behauptung in éinem Satz. Es gab vor 1924 drei feste Texte: den marokkanischen, den indischen, den osmanischen und ‒ weniger fest, d.h. mit einer kleinen Schwankungsbreite: ‒ den persischen. (Und heute gibt es die drei festen, mehrere iranische und indonesische ‒ plus Kazan.) Was 1924 geschah: Ägypten schrieb den marokkanischen rasm statt den osmanischen, übernahm auch die marokkanischen Zusatzzeichen (plus Verbesserung beim sukūn), die marokkanische Differenzierung beim tanwīn, die marokkanische Teilung eines ǧuz in zwei aḥzāb (statt in vier wie im osmanischen Reich); verzichtet ‒ wie Marokko ‒ auf nūn qutnī und Zeichen für basrische Zählung, sowie ihmal-Zeichen;

vergrößerte Wort- und Zeilenabstand, benutzte weniger Ligaturen; erhöhte ‒ wie einzig Reinhard Schulze feststellte ‒ die Lesbarkeit für die gemeinen Araber*in und machte bei den Pausenzeichen einen Kompromiss zwischen Indien und Marokko. Auch ich habe dem Experten blind geglaubt. Bergsträßer schreibt: „Quelle für diesen Konsonatentext sind natürlich nicht Koranhandschriften, sondern die Literatur über ihn; er ist also eine Rekonstruktion, das Ergebnis einer Umschreibung des üblichen Konsonantentextes in die alte Orthographie nach den Angaben der Literatur.“ Das hat ihm der Chefherausgeber so weisgemacht, und ich habe es geglaubt und schreibe das auch so in „Kein Standard“. Stutzig wurde ich, als ich feststellte, dass 60 Jahre später in Medina und Tunis im Nachwort „meistens“ eingefügt wurde: Man hält sich meistens an Ibn Naǧāḥ, sonst an ad-Dānī. Nirgends wird erklärt, nach welchen Kriterien, mal so, mal so. Geht man der Sache auf den Grund, liegt Folgendes nahe: Der Herausgeber haben den Text gar nicht ab ovo rekonstruiert, sondern hat den Text ‒ soweit Warš nicht von Ḥafṣ abweicht und die Stellen kennt der Ober-Rezitator auswendig ‒ aus Marokko (oder einer Kairiner Warš-Ausgabe) übernommen ‒ sein rasm ist weder ad-Dānī (wie vorher bei Muḫallalātī und später in Lybien), weder 100% Ibn Naǧāḥ (wie behauptet), noch 100% al-Ḫarrāz (dessen Auswahl aus den beiden), auch nicht 100% der gemeine marokkanische rasm, aber sehr nah dran: Es gibt nur gut hundert Stellen, an denen al-Ḥusainī al-Ḥaddād ein (normales) alif hat, wo in Marokko keines steht oder umgekehrt.Selbstverständlich anders sind die Stellen, an denen anders gelesen wird. Merkwürdig ist, dass Brockett Bergsträßers LOB, dass der Text nach ad-Dānī rekonstruiert sei, statt ihn einfach von jüngsten guten Vorgänger abzuschreiben, als "criticism" bezeichnet (Brockett: Study p. 87). Es will mir nicht in den Schädel, dass Brockett, der viel von Bergsträßer gelesen hat, ihn so missverstehen kann. Bergsträßer und sein Schüler Pretzl hatten gerade ad-Dānī entdeckt und waren begeistert, dass auch muslimische Gelehrte diesen hochhielten, behaupteten, der ihnen bestens vertrauten Lautgestalt dank Dānīs Musterbögen wieder das alte Schriftkleid gegeben zu haben ‒ auch wenn sie dieses ‒ wie ich vermute ‒, weitgehend maghrebinischen maṣāḥif entnommen hatten.

Die Behauptung, dass der Druck abgeschlossen worden sei, steht in dem Buch,

muss aber nach „Abschluss des Druckes“ gesetzt und gedruckt worden sein!

Wenn es keine Mystifikation ist, dann muss man die Aussage so deuten:

Der Druck des qurʾānischen Textes selbst sei am 7.12.1342 abgeschlossen worden,

das ganze Werk inkl. der Widmung an den König, der ‒ hier wie auch sonst in der Zeit in Ägypten ‒ als „Fuʾād der Erste“ bezeichnet wird, obwohl es noch gar keinen „Zweiten“ gab und deshalb korrekterweise schlicht „Fuʾād“ heißen muss, ganz so wie der aktuelle Papst „Franziskus“ heißt und das „I“ erst bekommt, sobald es einen „II“ gibt,

kann erst danach abgeschlossen worden sein.

Von der Bindung des Werkes ‒ Qurʾān, Widmung, taʿrif, ḫātima, Index und Druckvermerk, jedoch ohne Titelblatt, aber mit Prägestempel ‒ abgesehen! Für die Veröffentlichung gilt also nicht das im Druckvermerk angegebene 1342, sondern das vom Prägestempel: 1343, welches Anfang August 1924 begann, aber wohl erst 1925 geschah, denn das Binden brauchte damals Zeit; erst dann konnte das Werk erscheinen. Der Text, der danach bloß noch technisch umgeSETZT wurde, lag aber schon am 13.1.1919 fertig vor. Dies bestätigte außer dem Schreiber selbst, besagtem Ober-Rezitator, auch Ḥifnī Bey Nāṣif, ehemaliger Leiter der Arabischabteilung im Erziehungsminsterium und zwei Professoren an der Pädagogischen Hochschule an-Nāṣirīya ‒ direkt neben beim Ministerium: zwischen Garden City und as-Saiyida Zainab gelegen ‒, der Korekturleser der Staatsdruckerei und ein Azhar-Šaiḫ ‒ angeblich 1919, in Wirklichkeit aber erst 1924 (= nach dem Druck, vor dem Binden), eine Bestätigung der Richtigkeit der Vorlage für den Setzer reicht ja nicht, um den Käufern und Lesern die Richtigkeit des Druckes zu bestätigen. Warum das fungierte Datum 10.4.1337 /13.1.1919? Weil Ḥifnī Bey kurz danach gestorben war ‒ und aus dem Grab konnte er schlecht unterschreiben. ʿAbd an-Nāṣir hat die Azhar aber erst Jahrzehnte später verstaatlicht, sie ein bisschen zu einer ägyptischen Diyanet İşleri Başkanlığı gemacht. Erst dann konnte die Staatsdruckerei den Staatsmufti und Chef der staatlichen islamischen Universität dazu bewegen, ihnen zu erlauben, einen völligen Neudruck des amtlichen Korans als „muṣḥaf al-Azhar aš-šarīf“ zu vermarkten. Bobzins Behauptung, dass es nach 1924 eine Welle an Korandrucken gegeben habe, ist bloße Behauptung. Doch wenn es sie gegeben hat, hat sie sicher mehr mit Technik ‒ Offset ‒ zu tun, als damit, dass zum ersten Mal ein fester Text vorgelegen habe ‒ seine dritte falsche Behauptung in éinem Satz. Es gab vor 1924 drei feste Texte: den marokkanischen, den indischen, den osmanischen und ‒ weniger fest, d.h. mit einer kleinen Schwankungsbreite: ‒ den persischen. (Und heute gibt es die drei festen, mehrere iranische und indonesische ‒ plus Kazan.) Was 1924 geschah: Ägypten schrieb den marokkanischen rasm statt den osmanischen, übernahm auch die marokkanischen Zusatzzeichen (plus Verbesserung beim sukūn), die marokkanische Differenzierung beim tanwīn, die marokkanische Teilung eines ǧuz in zwei aḥzāb (statt in vier wie im osmanischen Reich); verzichtet ‒ wie Marokko ‒ auf nūn qutnī und Zeichen für basrische Zählung, sowie ihmal-Zeichen;

vergrößerte Wort- und Zeilenabstand, benutzte weniger Ligaturen; erhöhte ‒ wie einzig Reinhard Schulze feststellte ‒ die Lesbarkeit für die gemeinen Araber*in und machte bei den Pausenzeichen einen Kompromiss zwischen Indien und Marokko. Auch ich habe dem Experten blind geglaubt. Bergsträßer schreibt: „Quelle für diesen Konsonatentext sind natürlich nicht Koranhandschriften, sondern die Literatur über ihn; er ist also eine Rekonstruktion, das Ergebnis einer Umschreibung des üblichen Konsonantentextes in die alte Orthographie nach den Angaben der Literatur.“ Das hat ihm der Chefherausgeber so weisgemacht, und ich habe es geglaubt und schreibe das auch so in „Kein Standard“. Stutzig wurde ich, als ich feststellte, dass 60 Jahre später in Medina und Tunis im Nachwort „meistens“ eingefügt wurde: Man hält sich meistens an Ibn Naǧāḥ, sonst an ad-Dānī. Nirgends wird erklärt, nach welchen Kriterien, mal so, mal so. Geht man der Sache auf den Grund, liegt Folgendes nahe: Der Herausgeber haben den Text gar nicht ab ovo rekonstruiert, sondern hat den Text ‒ soweit Warš nicht von Ḥafṣ abweicht und die Stellen kennt der Ober-Rezitator auswendig ‒ aus Marokko (oder einer Kairiner Warš-Ausgabe) übernommen ‒ sein rasm ist weder ad-Dānī (wie vorher bei Muḫallalātī und später in Lybien), weder 100% Ibn Naǧāḥ (wie behauptet), noch 100% al-Ḫarrāz (dessen Auswahl aus den beiden), auch nicht 100% der gemeine marokkanische rasm, aber sehr nah dran: Es gibt nur gut hundert Stellen, an denen al-Ḥusainī al-Ḥaddād ein (normales) alif hat, wo in Marokko keines steht oder umgekehrt.Selbstverständlich anders sind die Stellen, an denen anders gelesen wird. Merkwürdig ist, dass Brockett Bergsträßers LOB, dass der Text nach ad-Dānī rekonstruiert sei, statt ihn einfach von jüngsten guten Vorgänger abzuschreiben, als "criticism" bezeichnet (Brockett: Study p. 87). Es will mir nicht in den Schädel, dass Brockett, der viel von Bergsträßer gelesen hat, ihn so missverstehen kann. Bergsträßer und sein Schüler Pretzl hatten gerade ad-Dānī entdeckt und waren begeistert, dass auch muslimische Gelehrte diesen hochhielten, behaupteten, der ihnen bestens vertrauten Lautgestalt dank Dānīs Musterbögen wieder das alte Schriftkleid gegeben zu haben ‒ auch wenn sie dieses ‒ wie ich vermute ‒, weitgehend maghrebinischen maṣāḥif entnommen hatten.

Freitag, 1. Februar 2019

Fehler

Einer der Fehler im 1924er Koran, an den sich Inder, Indonesier, Perser und Türken

stoßen, ist dass "Gott" mit kurzem a geschrieben wird: ʾallah statt ʾaḷḷāh.

In "Kein Standard" nenne ich das einen eindeutigen Fehler.

Aber was ist schon eindeutig?

Die arabischen Verfechter der 1924er Reform könnten sagen:

Schon Ibn al-Bawwāb hat so geschieben. Da sage ich:

ja, aber raḥmān ist auch mit kurzem a und ḏālika auch.

Da sage ich:

ja, aber raḥmān ist auch mit kurzem a und ḏālika auch. Wenn es in dem gesamten Codex kein Lang-ā-Zeichen gibt,

dann braucht man auch keines in ʾaḷḷāh.

Aber im Gizeh-Koran gibt es überall, wo nötig, Lang-ā!

Es gilt, wie in "Kein Standard" erklärt

was Bergsträßer und Genossen übersehen haben:

Es handelt sich um eine Übernahme aus Marokko bzw. von Warš-Drucken:

Wenn es in dem gesamten Codex kein Lang-ā-Zeichen gibt,

dann braucht man auch keines in ʾaḷḷāh.

Aber im Gizeh-Koran gibt es überall, wo nötig, Lang-ā!

Es gilt, wie in "Kein Standard" erklärt

was Bergsträßer und Genossen übersehen haben:

Es handelt sich um eine Übernahme aus Marokko bzw. von Warš-Drucken: Und so wie diese ʾaḷḷāh nicht richtig schreiben

Und so wie diese ʾaḷḷāh nicht richtig schreiben

sondern falsch, so die 1924er.

sondern falsch, so die 1924er.

Da sage ich:

ja, aber raḥmān ist auch mit kurzem a und ḏālika auch.

Da sage ich:

ja, aber raḥmān ist auch mit kurzem a und ḏālika auch. Wenn es in dem gesamten Codex kein Lang-ā-Zeichen gibt,

dann braucht man auch keines in ʾaḷḷāh.

Aber im Gizeh-Koran gibt es überall, wo nötig, Lang-ā!

Es gilt, wie in "Kein Standard" erklärt

was Bergsträßer und Genossen übersehen haben:

Es handelt sich um eine Übernahme aus Marokko bzw. von Warš-Drucken:

Wenn es in dem gesamten Codex kein Lang-ā-Zeichen gibt,

dann braucht man auch keines in ʾaḷḷāh.

Aber im Gizeh-Koran gibt es überall, wo nötig, Lang-ā!

Es gilt, wie in "Kein Standard" erklärt

was Bergsträßer und Genossen übersehen haben:

Es handelt sich um eine Übernahme aus Marokko bzw. von Warš-Drucken: Und so wie diese ʾaḷḷāh nicht richtig schreiben

Und so wie diese ʾaḷḷāh nicht richtig schreiben

sondern falsch, so die 1924er.

sondern falsch, so die 1924er.

Mittwoch, 30. Januar 2019

Vokalkürzung II

Wenn ist sage, dass der Gizeh-Koran voller Fehler ist

‒ mehr als die 104, die das König-Fahd-Kombinat beklagt ‒,

dann sagt man mir: Du spinnst, das können keine Fehler sein!

Doch da fehlt etwas, was in Indien, Indonesien, der Türkei da ist: der Unterschied zwischen lang-geschrieben = lang-gesprochen und

lang-geschrieben, aber kurz-gesprochen.

Es ist aber nicht nur so, dass in Gizeh/Kairo etwas fehlt, was andere haben,

sondern mich stört auch,

dass das Gegenteil (kurz-geschrieben, aber lang-gesprochen) notiert wird

und noch schlimmer:

bei ā <> a wird es notiert,

bei ī <> i nicht.

Auf diesen zwei Seiten habe ich alle End-yas umfärbt:

zwei Rottöne für ā und a

zwei Grüntöne für ī und i.

In dem "Standardkoran" ist der ā<>a-Unterschied markiert,

der zwischen ī<>i nicht.

Man kann einwenden:

Dass der Vokal kurz ist, sieht man an dem wasl-Zeichen, das folgt.

Gewiss, aber das folgt bei gekürztem /a/ auch,

trotzdem hat dort der Vokalbuche selbst Vokalzeichen, die die Quanität angeben.

Anhang:

rabbi (2:260) in sechs Lesarten (links) plus drei Schreibweisen Ḥafṣ (rechts)

bei ā <> a wird es notiert,

bei ī <> i nicht.

Auf diesen zwei Seiten habe ich alle End-yas umfärbt:

zwei Rottöne für ā und a

zwei Grüntöne für ī und i.

In dem "Standardkoran" ist der ā<>a-Unterschied markiert,

der zwischen ī<>i nicht.

Man kann einwenden:

Dass der Vokal kurz ist, sieht man an dem wasl-Zeichen, das folgt.

Gewiss, aber das folgt bei gekürztem /a/ auch,

trotzdem hat dort der Vokalbuche selbst Vokalzeichen, die die Quanität angeben.

Anhang:

rabbi (2:260) in sechs Lesarten (links) plus drei Schreibweisen Ḥafṣ (rechts)

bei ā <> a wird es notiert,

bei ī <> i nicht.

Auf diesen zwei Seiten habe ich alle End-yas umfärbt:

zwei Rottöne für ā und a

zwei Grüntöne für ī und i.

In dem "Standardkoran" ist der ā<>a-Unterschied markiert,

der zwischen ī<>i nicht.

Man kann einwenden:

Dass der Vokal kurz ist, sieht man an dem wasl-Zeichen, das folgt.

Gewiss, aber das folgt bei gekürztem /a/ auch,

trotzdem hat dort der Vokalbuche selbst Vokalzeichen, die die Quanität angeben.

Anhang:

rabbi (2:260) in sechs Lesarten (links) plus drei Schreibweisen Ḥafṣ (rechts)

bei ā <> a wird es notiert,

bei ī <> i nicht.

Auf diesen zwei Seiten habe ich alle End-yas umfärbt:

zwei Rottöne für ā und a

zwei Grüntöne für ī und i.

In dem "Standardkoran" ist der ā<>a-Unterschied markiert,

der zwischen ī<>i nicht.

Man kann einwenden:

Dass der Vokal kurz ist, sieht man an dem wasl-Zeichen, das folgt.

Gewiss, aber das folgt bei gekürztem /a/ auch,

trotzdem hat dort der Vokalbuche selbst Vokalzeichen, die die Quanität angeben.

Anhang:

rabbi (2:260) in sechs Lesarten (links) plus drei Schreibweisen Ḥafṣ (rechts)

Freitag, 28. Dezember 2018

Unicode ‒ tanwīn

Unicode ist ein Consortium von Microsoft, Xerox, Apple, Adobe und anderen. Es gibt einen Standard für alle möglichen Zeichen in der elektronischen Datenverarbeitung heraus.

Der Standard wird mit der International Standard Organisation in Genf abgestimmt.

Von Anfang an waren nicht nur die arabischen Zeichen, die für Zeitungen und gewöhnliche Bücher nötig waren, sondern auch die meisten für den Gizeh-Koran erforderlichen kodiert.

Auf Betreiben von Pakistanis und Iranern sind inzwischen ein paar Zeichen dazugekommen.

Obwohl die ägyptische Firma Harf 1996 und seither mehrere türkische Firmen Fonts herstellen, welche die in der Türkei erforderlichen Zeichen enthalten, sind diese nicht in Unicode kodiert, von in Afrika verwendeten Zeichen zu schweigen.

Türkische, marokkanische, mauretanische, senegalesische Firmen bedienen sich deshalb mit Bildern oder mit eigenmächtig belegten Zeichen (propriätere Lösungen).

Doch als erstes will ich mich nicht mit den fehlenden afrikanischen und türkischen Zeichen befassen (die teils auch sonst verwendet werden),

sondern mit den tanwīn-Zeichen, die irgendwie da sind.

Zwei Vorbemerkungen:

Zu unterscheiden ist die Eingabe (über Tastatur), die Kodierung (im Datenstrom) und die Ausgabe (vom Drucker).

Genau genommen kümmert sich Unicode nur um die Zeichenkodierung.

In der Praxis wirkt das jedoch sowohl auf die Eingabe, wie auf das Rendering.

Es gilt festzustellen, dass Unicode Zeichen grundsätzlich nach ihrem semantischen Wert – nicht nach ihrer Gestalt – definiert:

also ARABIC SIGN TAKHALLUS nicht „Small Initial-Sīn above“, ARABIC LETTER KASHMIRI YEH nicht „Yeh with small 5 below“.

Entsprechend gab es von Anfang an ARABIC FATHATAN, DAMMATAN bzw. KASRATAN und nicht „Two Fatha-Strokes above“, „Two Damma above“ bzw. „Two Kasra-Strokes below“.

Nun gibt es aber in Mag und Q24 jedes der drei Zeichen (die fatḥa+nūn, ḍamma+nūn, kasra+nūn, also /an/, /un/, /in/ sind) in drei Varianten, je nachdem vor welchen Buchstaben sie stehen. Da hier strenge Regeln gelten, muss man die Varianten nicht graphisch differenzieren (und Türken, Perser, Inder und Indonesier tun dies auch nicht), aber Maghrebiner und moderne Araber tun es.

Obwohl Unicode im allgemeinen Q52 wiedergibt, gab es anfangs nur die „normale“ Variante, später kamen OPEN FATHATAN, OPEN DAMMATAN und OPEN KASRATAN hinzu, womit, immer noch die dritte graphische Variante fehlt: Iqlāb (Austausch von nūn durch mīm); der Unicode work around, dass man fatḥa + small mīm, ḍamma + small mīm bzw. kasra + small mīm below nimmt, ist unlogisch, da es sich um fatḥatain plus Iqlāb (und nicht um fatḥa plus Iqlāb) handelt. Übrigens hatte sich der King Fahd Glorius Quran Printing Complex (dt. KFK) mindestens zweimal an Unicode gewandt mit der Bitte, den saublöden Namen OPEN durch "Successive" zu ersetzen, weil sie auf Arabisch تتابع heißen und DER eindeutige Unterschied zum normalen (gestapelten, über-ein-andere-en) das Nach-Einander ist. Ohne je einen Grund zu geben, blieben die Herren bei ihrem verrückten Namen. Dass die Saʿudis auch noch eine graphische Änderung wollten ‒ dass bei SUCCESSIVE FATHATAN der zweite (linke) Strich über dem ersten ansetzt ‒, haben sie nicht angenommen, was kein Problem ist, da das Bild in Unicode offiziell nur ein Beispiel, nur eine mögliche Realisation des Zeichens/char ist. (Dass manche Fontgestalter das nicht recht wissen und das von Unicode veröffentliche Bild treu-doof nachahmen, braucht sie nicht zu bekümmern.) Oben so wie der KFK es all die Jahre FALSCH geschrieben hat. Unten wie es heute allein richtig ist.

Nochmals ganz langsam, für fatḥatan stellvertretend auch für die andern beiden gesagt:

anders als fatḥa und gerades/langes fatḥa ist fatḥatan kein reines Lautzeichen (a, ā), sondern ein Kasus- und Unbestimmt-Zeichen

in DEN DREI Gestalten gleichermaßen.

Oben so wie der KFK es all die Jahre FALSCH geschrieben hat. Unten wie es heute allein richtig ist.

Nochmals ganz langsam, für fatḥatan stellvertretend auch für die andern beiden gesagt:

anders als fatḥa und gerades/langes fatḥa ist fatḥatan kein reines Lautzeichen (a, ā), sondern ein Kasus- und Unbestimmt-Zeichen

in DEN DREI Gestalten gleichermaßen.

Bei Indern Türken Persern wird es immer gleich geschrieben, obwohl es anders klingt

Bei Indern Türken Persern wird es immer gleich geschrieben, obwohl es anders klingt

und in Bombay, Delhi, China und Indonesien gab es die Möglichkeit, das vor آ ع ح خ ه zu hörende nūn extra zu markieren

‒ was zusammen mit dem "normalen" fatḥatan dem Übereinander-fatḥatan in Afrika entspricht,

‒ wie NUR fatḥtan dem Nach-einander-Tanwīn in Afrika entspricht.

Es ist also falsch, wenn Unicode dekretiert, dass es nur zwei fatḥatain gebe, dass das dritte (das fatḥatain vor bāʾ) ein fatḥa plus klein-mīm sei.

und in Bombay, Delhi, China und Indonesien gab es die Möglichkeit, das vor آ ع ح خ ه zu hörende nūn extra zu markieren

‒ was zusammen mit dem "normalen" fatḥatan dem Übereinander-fatḥatan in Afrika entspricht,

‒ wie NUR fatḥtan dem Nach-einander-Tanwīn in Afrika entspricht.

Es ist also falsch, wenn Unicode dekretiert, dass es nur zwei fatḥatain gebe, dass das dritte (das fatḥatain vor bāʾ) ein fatḥa plus klein-mīm sei.

Zwar hätte man auf die Kodierung von fatḥatain ganz verzichten können und

bei der Eingabe und bei der Datenspeicherung

a) fatḥa + klein-nūn für das normale, bei der Ausgabe gestapelte Zwei-Fathas und gestapelte fatḥatain + klein-nūn anbieten können (je nach Tradition oder Gusto)

b) fatḥa + fatḥa für das offene, bei der Ausgabe versetzt aufeinanderfolgende und

c) fatḥa + klein-mīm (oben) für tamwim (das in Indien als fatḥatain plus klein-mīm ausgegeben wird)

nehmen können.

Zwei Varianten mit extra Kodierungen und die dritte völlig falsch in den Datenspeicher schreiben zu müssen ‒ so, dass man in Texten nicht einfach nach Fathatain suchen kann und bei der Suche nach Fatha falsche Treffer hat ‒ das geht nicht.

Übrigens gab es seit 2005 eine Gruppe von IT-Spezialisten, die man hätte zu Rate ziehen können.

Leider blieb man unter sich

Und jemand, der sowohl was von Arabisch versteht als von arabischer Kalligraphie, Thomas Milo, konnte nichts bewirken.

Vermutlich redete man zu oft aneinander vorbei. Vermutlich (!) hätte Milo lieber eine Tiefenstruktur enkodiert, die die

Unicodistas gar nicht verstanden.

Bei Chinesisch, Japanisch, Koranisch hat man prinzi‒piel gleiche, gleich bedeutende Zeichen EINmal kodiert und die unterschiedlichen Ausgabe erfolgt über "locale".

So hätte man auch EIN "feh"/fāʾ definieren können, das normalerweise einen Punkte OBEN hat, beim "locale" "maghreb" einen Punkt darunter,

ein "noon"/nūn, das normalerweise immer einen Punkt darüber hat, bei "maghreb" aber in Iso- und End-Position keinen (weil dann die Form aussagekräftig genug ist).

Man hat aber die Zeichen nach der Form uni-kodiert ‒ leider mit grotesken Auswüchsen, wie ich in "Kein Standard" dargelegt habe, und wohl auch irgendwann hier ausführen werden.

Zwar hätte man auf die Kodierung von fatḥatain ganz verzichten können und

bei der Eingabe und bei der Datenspeicherung

a) fatḥa + klein-nūn für das normale, bei der Ausgabe gestapelte Zwei-Fathas und gestapelte fatḥatain + klein-nūn anbieten können (je nach Tradition oder Gusto)

b) fatḥa + fatḥa für das offene, bei der Ausgabe versetzt aufeinanderfolgende und

c) fatḥa + klein-mīm (oben) für tamwim (das in Indien als fatḥatain plus klein-mīm ausgegeben wird)

nehmen können.

Zwei Varianten mit extra Kodierungen und die dritte völlig falsch in den Datenspeicher schreiben zu müssen ‒ so, dass man in Texten nicht einfach nach Fathatain suchen kann und bei der Suche nach Fatha falsche Treffer hat ‒ das geht nicht.

Übrigens gab es seit 2005 eine Gruppe von IT-Spezialisten, die man hätte zu Rate ziehen können.

Leider blieb man unter sich

Und jemand, der sowohl was von Arabisch versteht als von arabischer Kalligraphie, Thomas Milo, konnte nichts bewirken.

Vermutlich redete man zu oft aneinander vorbei. Vermutlich (!) hätte Milo lieber eine Tiefenstruktur enkodiert, die die

Unicodistas gar nicht verstanden.

Bei Chinesisch, Japanisch, Koranisch hat man prinzi‒piel gleiche, gleich bedeutende Zeichen EINmal kodiert und die unterschiedlichen Ausgabe erfolgt über "locale".

So hätte man auch EIN "feh"/fāʾ definieren können, das normalerweise einen Punkte OBEN hat, beim "locale" "maghreb" einen Punkt darunter,

ein "noon"/nūn, das normalerweise immer einen Punkt darüber hat, bei "maghreb" aber in Iso- und End-Position keinen (weil dann die Form aussagekräftig genug ist).

Man hat aber die Zeichen nach der Form uni-kodiert ‒ leider mit grotesken Auswüchsen, wie ich in "Kein Standard" dargelegt habe, und wohl auch irgendwann hier ausführen werden.

Obwohl Unicode im allgemeinen Q52 wiedergibt, gab es anfangs nur die „normale“ Variante, später kamen OPEN FATHATAN, OPEN DAMMATAN und OPEN KASRATAN hinzu, womit, immer noch die dritte graphische Variante fehlt: Iqlāb (Austausch von nūn durch mīm); der Unicode work around, dass man fatḥa + small mīm, ḍamma + small mīm bzw. kasra + small mīm below nimmt, ist unlogisch, da es sich um fatḥatain plus Iqlāb (und nicht um fatḥa plus Iqlāb) handelt. Übrigens hatte sich der King Fahd Glorius Quran Printing Complex (dt. KFK) mindestens zweimal an Unicode gewandt mit der Bitte, den saublöden Namen OPEN durch "Successive" zu ersetzen, weil sie auf Arabisch تتابع heißen und DER eindeutige Unterschied zum normalen (gestapelten, über-ein-andere-en) das Nach-Einander ist. Ohne je einen Grund zu geben, blieben die Herren bei ihrem verrückten Namen. Dass die Saʿudis auch noch eine graphische Änderung wollten ‒ dass bei SUCCESSIVE FATHATAN der zweite (linke) Strich über dem ersten ansetzt ‒, haben sie nicht angenommen, was kein Problem ist, da das Bild in Unicode offiziell nur ein Beispiel, nur eine mögliche Realisation des Zeichens/char ist. (Dass manche Fontgestalter das nicht recht wissen und das von Unicode veröffentliche Bild treu-doof nachahmen, braucht sie nicht zu bekümmern.)

Oben so wie der KFK es all die Jahre FALSCH geschrieben hat. Unten wie es heute allein richtig ist.

Nochmals ganz langsam, für fatḥatan stellvertretend auch für die andern beiden gesagt:

anders als fatḥa und gerades/langes fatḥa ist fatḥatan kein reines Lautzeichen (a, ā), sondern ein Kasus- und Unbestimmt-Zeichen

in DEN DREI Gestalten gleichermaßen.

Oben so wie der KFK es all die Jahre FALSCH geschrieben hat. Unten wie es heute allein richtig ist.

Nochmals ganz langsam, für fatḥatan stellvertretend auch für die andern beiden gesagt:

anders als fatḥa und gerades/langes fatḥa ist fatḥatan kein reines Lautzeichen (a, ā), sondern ein Kasus- und Unbestimmt-Zeichen

in DEN DREI Gestalten gleichermaßen.

Bei Indern Türken Persern wird es immer gleich geschrieben, obwohl es anders klingt

Bei Indern Türken Persern wird es immer gleich geschrieben, obwohl es anders klingt

und in Bombay, Delhi, China und Indonesien gab es die Möglichkeit, das vor آ ع ح خ ه zu hörende nūn extra zu markieren

‒ was zusammen mit dem "normalen" fatḥatan dem Übereinander-fatḥatan in Afrika entspricht,

‒ wie NUR fatḥtan dem Nach-einander-Tanwīn in Afrika entspricht.

Es ist also falsch, wenn Unicode dekretiert, dass es nur zwei fatḥatain gebe, dass das dritte (das fatḥatain vor bāʾ) ein fatḥa plus klein-mīm sei.

und in Bombay, Delhi, China und Indonesien gab es die Möglichkeit, das vor آ ع ح خ ه zu hörende nūn extra zu markieren

‒ was zusammen mit dem "normalen" fatḥatan dem Übereinander-fatḥatan in Afrika entspricht,

‒ wie NUR fatḥtan dem Nach-einander-Tanwīn in Afrika entspricht.

Es ist also falsch, wenn Unicode dekretiert, dass es nur zwei fatḥatain gebe, dass das dritte (das fatḥatain vor bāʾ) ein fatḥa plus klein-mīm sei.

Zwar hätte man auf die Kodierung von fatḥatain ganz verzichten können und

bei der Eingabe und bei der Datenspeicherung

a) fatḥa + klein-nūn für das normale, bei der Ausgabe gestapelte Zwei-Fathas und gestapelte fatḥatain + klein-nūn anbieten können (je nach Tradition oder Gusto)

b) fatḥa + fatḥa für das offene, bei der Ausgabe versetzt aufeinanderfolgende und

c) fatḥa + klein-mīm (oben) für tamwim (das in Indien als fatḥatain plus klein-mīm ausgegeben wird)

nehmen können.

Zwei Varianten mit extra Kodierungen und die dritte völlig falsch in den Datenspeicher schreiben zu müssen ‒ so, dass man in Texten nicht einfach nach Fathatain suchen kann und bei der Suche nach Fatha falsche Treffer hat ‒ das geht nicht.

Übrigens gab es seit 2005 eine Gruppe von IT-Spezialisten, die man hätte zu Rate ziehen können.

Leider blieb man unter sich

Und jemand, der sowohl was von Arabisch versteht als von arabischer Kalligraphie, Thomas Milo, konnte nichts bewirken.

Vermutlich redete man zu oft aneinander vorbei. Vermutlich (!) hätte Milo lieber eine Tiefenstruktur enkodiert, die die

Unicodistas gar nicht verstanden.

Bei Chinesisch, Japanisch, Koranisch hat man prinzi‒piel gleiche, gleich bedeutende Zeichen EINmal kodiert und die unterschiedlichen Ausgabe erfolgt über "locale".

So hätte man auch EIN "feh"/fāʾ definieren können, das normalerweise einen Punkte OBEN hat, beim "locale" "maghreb" einen Punkt darunter,

ein "noon"/nūn, das normalerweise immer einen Punkt darüber hat, bei "maghreb" aber in Iso- und End-Position keinen (weil dann die Form aussagekräftig genug ist).

Man hat aber die Zeichen nach der Form uni-kodiert ‒ leider mit grotesken Auswüchsen, wie ich in "Kein Standard" dargelegt habe, und wohl auch irgendwann hier ausführen werden.

Zwar hätte man auf die Kodierung von fatḥatain ganz verzichten können und

bei der Eingabe und bei der Datenspeicherung

a) fatḥa + klein-nūn für das normale, bei der Ausgabe gestapelte Zwei-Fathas und gestapelte fatḥatain + klein-nūn anbieten können (je nach Tradition oder Gusto)

b) fatḥa + fatḥa für das offene, bei der Ausgabe versetzt aufeinanderfolgende und

c) fatḥa + klein-mīm (oben) für tamwim (das in Indien als fatḥatain plus klein-mīm ausgegeben wird)

nehmen können.

Zwei Varianten mit extra Kodierungen und die dritte völlig falsch in den Datenspeicher schreiben zu müssen ‒ so, dass man in Texten nicht einfach nach Fathatain suchen kann und bei der Suche nach Fatha falsche Treffer hat ‒ das geht nicht.

Übrigens gab es seit 2005 eine Gruppe von IT-Spezialisten, die man hätte zu Rate ziehen können.

Leider blieb man unter sich

Und jemand, der sowohl was von Arabisch versteht als von arabischer Kalligraphie, Thomas Milo, konnte nichts bewirken.

Vermutlich redete man zu oft aneinander vorbei. Vermutlich (!) hätte Milo lieber eine Tiefenstruktur enkodiert, die die

Unicodistas gar nicht verstanden.

Bei Chinesisch, Japanisch, Koranisch hat man prinzi‒piel gleiche, gleich bedeutende Zeichen EINmal kodiert und die unterschiedlichen Ausgabe erfolgt über "locale".

So hätte man auch EIN "feh"/fāʾ definieren können, das normalerweise einen Punkte OBEN hat, beim "locale" "maghreb" einen Punkt darunter,

ein "noon"/nūn, das normalerweise immer einen Punkt darüber hat, bei "maghreb" aber in Iso- und End-Position keinen (weil dann die Form aussagekräftig genug ist).

Man hat aber die Zeichen nach der Form uni-kodiert ‒ leider mit grotesken Auswüchsen, wie ich in "Kein Standard" dargelegt habe, und wohl auch irgendwann hier ausführen werden.

Abonnieren

Posts (Atom)

Afrika vs. Asien (Maġrib oder IPak)

Es gibt viele verschiedene Arten, den Koran zu schreiben. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen: Afrika, Andalusien, (seit 1924 bzw. 198...

-

Es gibt viele verschiedene Arten, den Koran zu schreiben. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen: Afrika, Andalusien, (seit 1924 bzw. 198...

-

Der Gizeh-Koran ‒ ist kein Azhar-Koran ‒ hat keine Welle von Korandrucken ausgelöst, weil es endlich einen festen, autorisierten Te...