Weil Bergsträßer, Neuwirth, Bobzin Qurʾān-Experten sind, müssen wir bei Ihnen besonders auf der Hut sein.

((Desgleichen bei

Franҫois Deroche))

Auch sie wissen nicht Alles ‒ und über ein Randgebiet, für das sie sich gar nicht interessieren, erst recht nicht.

Ich behaupte, Bergsträßer hat sich wohl gerade mal éine persische Lithographie angeschaut

und KEINEN maghrebinischen Druck STUDIERT (und auch keinen indischen); sonst hätte er den Quatsch,

den er geschrieben hat, nicht geschrieben.

Neuwirth und Bobzin könnten den 1924er nicht angeschaut haben, bevor sie schrieben,

was sie geschrieben haben.

Wie sonst machte die eine in den Fußnoten falsche Angaben zum Titel?

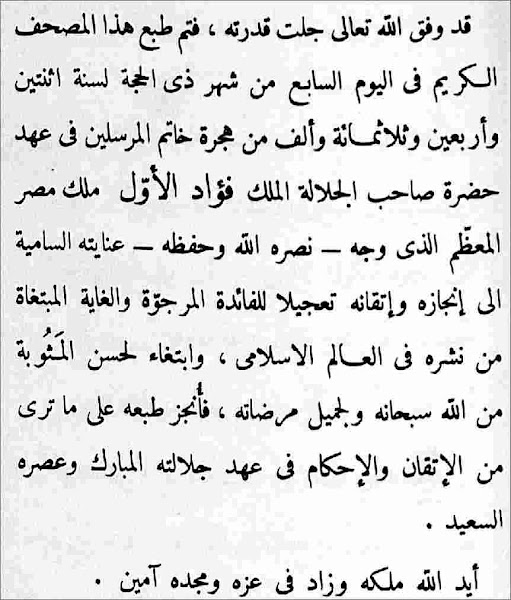

Wie sonst, nennte der andere ihn „Azhar-Koran“, obwohl in dem langen Nachwort zwar der König erwähnt

wird und al-Ḥusainī al-Ḥaddād, der Oberste Leser Ägyptens, der ihn geschrieben hat? (im 1925er

Nachwort korrigiert: den Ursprung, die Vorlage zum Setzen geschrieben hat)

Was berechtigt Bobzin, etwas was Bergsträßer wieder und wieder „den amtlichen (ägyptischen) Koran“ nennt,

der sich selbst (in der Widmung)

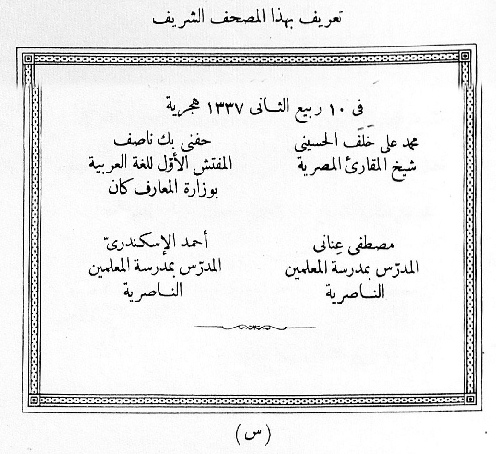

„al-muṣḥaf al-karīm“ und (in den Erläuterungen/

at-taʿrīf)

„al-muṣḥaf aš-šarīf“ nennt und im Text „Azhar“ nicht benutzt, „Azhar-Koran“ zu nennen?

Nix!

Bergsträßer, der ja wenige Jahre nach dem Druck mit dem Haupt-Herausgeber geredet hat, macht klar, dass ein

Šaiḫ der Azhar-Universität die Richtigkeit des ohne ihn gemachten Werkes nur bestätigt hat.

Ich gehe so weit zu sagen, dass ein Azhar-Koran 1924 ein Anachronismus wäre.

Bergsträßers Exemplar trägt den Prägestempel

ṭabʿat al-ḥukūma al-Miṣrīya sanat 1343 hiǧriyya

Der Druck wurde am 7.12.

(ḏu l-ḥiǧǧa) 1342/10.7.1924 abgeschlossen.

Doch aufgepasst!

Die Behauptung, dass der Druck abgeschlossen

worden sei, steht

in dem Buch,

muss aber nach „Abschluss des Druckes“ gesetzt und gedruckt worden sein!

Wenn es keine Mystifikation ist, dann muss man die Aussage so deuten:

Der Druck des qurʾānischen Textes selbst sei am 7.12.1342 abgeschlossen worden,

das ganze Werk inkl. der Widmung an den König, der ‒ hier wie auch sonst in der Zeit in Ägypten ‒

als „Fuʾād der Erste“ bezeichnet wird, obwohl es noch gar keinen „Zweiten“ gab und deshalb korrekterweise

schlicht „Fuʾād“ heißen muss, ganz so wie der aktuelle Papst „Franziskus“ heißt und das „I“ erst bekommt,

sobald es einen „II“ gibt,

kann erst danach abgeschlossen worden sein.

Von der Bindung des Werkes ‒ Qurʾān, Widmung,

taʿrif, ḫātima, Index und Druckvermerk, jedoch ohne Titelblatt, aber mit Prägestempel ‒ abgesehen!

Für die Veröffentlichung gilt also nicht das im Druckvermerk angegebene 1342,

sondern das vom Prägestempel: 1343, welches Anfang August 1924 begann, aber

wohl erst 1925 geschah, denn das Binden brauchte damals Zeit; erst dann konnte das Werk erscheinen.

Der Text, der danach bloß noch technisch umgeSETZT wurde, lag aber schon am 13.1.1919 fertig vor.

Dies bestätigte außer dem Schreiber selbst, besagtem Ober-Rezitator, auch Ḥifnī Bey Nāṣif, ehemaliger Leiter der Arabischabteilung im

Erziehungsminsterium und zwei Professoren an der Pädagogischen Hochschule

an-Nāṣirīya

‒ direkt neben beim Ministerium: zwischen Garden City und as-Saiyida Zainab gelegen ‒,

der Korekturleser der Staatsdruckerei und ein Azhar-Šaiḫ

‒ angeblich 1919, in Wirklichkeit aber erst 1924 (= nach dem Druck, vor dem Binden), eine Bestätigung der Richtigkeit der Vorlage für den Setzer reicht ja nicht, um den Käufern und Lesern die Richtigkeit des Druckes zu bestätigen.

Warum das fungierte Datum 10.4.1337 /13.1.1919?

Weil Ḥifnī Bey kurz danach gestorben war ‒ und aus dem Grab konnte er schlecht unterschreiben.

ʿAbd an-Nāṣir hat die Azhar aber erst Jahrzehnte später verstaatlicht, sie ein bisschen zu einer

ägyptischen Diyanet İşleri Başkanlığı gemacht. Erst dann konnte die Staatsdruckerei den Staatsmufti und

Chef der staatlichen islamischen Universität dazu bewegen, ihnen zu erlauben, einen völligen Neudruck des amtlichen

Korans als „muṣḥaf al-Azhar aš-šarīf“ zu vermarkten.

Bobzins Behauptung, dass es nach 1924 eine Welle an Korandrucken gegeben habe, ist bloße Behauptung.

Doch wenn es sie gegeben hat, hat sie sicher mehr mit Technik ‒ Offset ‒ zu tun, als damit, dass zum

ersten Mal ein fester Text vorgelegen habe ‒ seine dritte falsche Behauptung in éinem Satz.

Es gab vor 1924 drei feste Texte:

den marokkanischen,

den indischen,

den osmanischen und ‒ weniger fest, d.h. mit einer kleinen Schwankungsbreite: ‒

den persischen.

(Und heute gibt es die drei festen, mehrere iranische und indonesische ‒ plus Kazan.)

Was 1924 geschah: Ägypten schrieb den marokkanischen

rasm statt den osmanischen,

übernahm auch die marokkanischen Zusatzzeichen (plus Verbesserung beim

sukūn), die marokkanische Differenzierung beim tanwīn, die marokkanische Teilung eines ǧuz in zwei aḥzāb (statt in vier wie im osmanischen Reich);

verzichtet ‒ wie Marokko ‒ auf

nūn qutnī und Zeichen für basrische Zählung, sowie

ihmal-Zeichen;

vergrößerte Wort- und Zeilenabstand, benutzte weniger Ligaturen;

erhöhte ‒ wie einzig Reinhard Schulze feststellte ‒ die Lesbarkeit für die gemeinen Araber*in

und machte bei den Pausenzeichen einen Kompromiss zwischen Indien und Marokko.

Auch ich habe dem Experten blind geglaubt.

Bergsträßer schreibt:

„Quelle für diesen Konsonatentext sind natürlich nicht Koranhandschriften, sondern

die Literatur über ihn; er ist also eine Rekonstruktion, das Ergebnis

einer Umschreibung des üblichen Konsonantentextes in die alte

Orthographie nach den Angaben der Literatur.“

Das hat ihm der Chefherausgeber so weisgemacht, und ich habe

es geglaubt und schreibe das auch so in „Kein Standard“.

Stutzig wurde ich, als ich feststellte, dass 60 Jahre später in Medina

und Tunis im Nachwort „meistens“ eingefügt wurde: Man hält sich meistens

an Ibn Naǧāḥ, sonst an ad-Dānī.

Nirgends wird erklärt, nach welchen Kriterien, mal so, mal so.

Geht man der Sache auf den Grund, liegt Folgendes nahe:

Der Herausgeber haben den Text gar nicht ab ovo rekonstruiert,

sondern hat den Text ‒ soweit Warš nicht von Ḥafṣ abweicht und die

Stellen kennt der Ober-Rezitator auswendig ‒ aus Marokko (oder einer

Kairiner Warš-Ausgabe) übernommen ‒ sein

rasm ist weder ad-Dānī (wie vorher bei

Muḫallalātī und später in Lybien), weder 100% Ibn Naǧāḥ (wie behauptet), noch 100% al-Ḫarrāz (dessen

Auswahl aus den beiden), auch nicht 100% der gemeine marokkanische

rasm, aber sehr nah dran:

Es gibt nur gut hundert Stellen, an denen al-Ḥusainī al-Ḥaddād ein (normales)

alif hat, wo in Marokko

keines steht oder umgekehrt.Selbstverständlich anders sind die Stellen,

an denen anders gelesen wird.

Merkwürdig ist, dass Brockett Bergsträßers LOB, dass der Text nach ad-Dānī

rekonstruiert sei, statt ihn einfach von jüngsten guten Vorgänger abzuschreiben,

als "criticism" bezeichnet (Brockett:

Study p. 87). Es will mir nicht in den Schädel, dass Brockett,

der viel von Bergsträßer gelesen hat, ihn so missverstehen kann. Bergsträßer und

sein Schüler Pretzl hatten gerade ad-Dānī entdeckt und waren begeistert, dass

auch muslimische Gelehrte diesen hochhielten, behaupteten, der ihnen bestens

vertrauten Lautgestalt dank Dānīs Musterbögen wieder das alte Schriftkleid

gegeben zu haben ‒ auch wenn sie dieses ‒ wie ich vermute ‒,

weitgehend maghrebinischen

maṣāḥif entnommen hatten.

‒ Sein 604-Seitiger 15-Zeiliger wurde in Istanbul in mit schwarzer und roter Schrift plus Goldrahmen auf kräftigem Papier gedruckt,

ebenfalls in Istanbul hat man diesen muṣḥaf in Atlas-Größe gedruckt,

in Iran 1965

in Deutschland gab es eine wohlfeile schwarz+rote Ausgabe

und in Indonesien hat man ihn ständig einfarbig nachgedruckt (erweitert um das Lang-ḍamma-Zeichen).

Von 1944 bis 1975 hat Šamarli den 522seitigen MNQ (ab den 50ern mit den Q52-Zeichen) verlegt.

Hier zwei halbe Seiten aus dem 522er,

links nach den afro-arabischen Regeln Q52,

‒ Sein 604-Seitiger 15-Zeiliger wurde in Istanbul in mit schwarzer und roter Schrift plus Goldrahmen auf kräftigem Papier gedruckt,

ebenfalls in Istanbul hat man diesen muṣḥaf in Atlas-Größe gedruckt,

in Iran 1965

in Deutschland gab es eine wohlfeile schwarz+rote Ausgabe

und in Indonesien hat man ihn ständig einfarbig nachgedruckt (erweitert um das Lang-ḍamma-Zeichen).

Von 1944 bis 1975 hat Šamarli den 522seitigen MNQ (ab den 50ern mit den Q52-Zeichen) verlegt.

Hier zwei halbe Seiten aus dem 522er,

links nach den afro-arabischen Regeln Q52, rechts im Original, nach Osm.

Und hier mit Worterklärungen, in Bairût verlegt ‒ Orthographie Q24

rechts im Original, nach Osm.

Und hier mit Worterklärungen, in Bairût verlegt ‒ Orthographie Q24

Hier ist der Koran nach Osm,

erschien zu MNQs Lebzeiten in Kairo

(bei Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalābī)

Hier ist der Koran nach Osm,

erschien zu MNQs Lebzeiten in Kairo

(bei Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalābī) hier ist ein Blatt los, man erkennt trotzdem den Anfang von Baqara

hier ist ein Blatt los, man erkennt trotzdem den Anfang von Baqara Bis heute erlebt der von al-Ḥaddād zeilenidentisch nachgeschriebene ägyptische 522-Seiten-muṣḥaf Neudrucke ‒ in allen Größen, in Plastik- und Karton-Einband, mit Reißverschluss und ganz bunt. Er ist unter dem Verleger als Šamarlī berühmt und bei Ägyptens Armen bis heute beliebt.

Bis heute erlebt der von al-Ḥaddād zeilenidentisch nachgeschriebene ägyptische 522-Seiten-muṣḥaf Neudrucke ‒ in allen Größen, in Plastik- und Karton-Einband, mit Reißverschluss und ganz bunt. Er ist unter dem Verleger als Šamarlī berühmt und bei Ägyptens Armen bis heute beliebt. Über zehn verschiedene Verleger haben in Kairo seine 522 Seiten nachgedruckt, in den 1930ger u.a. ʻAbd al-Ḥamīd Aḥmad

Ḥanafī und das Innenministerium.

Über zehn verschiedene Verleger haben in Kairo seine 522 Seiten nachgedruckt, in den 1930ger u.a. ʻAbd al-Ḥamīd Aḥmad

Ḥanafī und das Innenministerium. Manchmal schöner

Manchmal schöner manchmal handlich und preiswert ‒ von ʿAlī Yūsuf Sulaimān 1956 in Kairo

manchmal handlich und preiswert ‒ von ʿAlī Yūsuf Sulaimān 1956 in Kairo

1966 könnte er zum letzten Mal in Kairo nachgedruckt worden sein

Wie volkstümlich die Ausgabe auf 521 Seiten (plus Titelblatt)

in Ägypten immer noch ist, erkennt man daran, dass KFC ʿUṯmān Ṭaha

erst bat die Lesung ad-Dūrī und dann auch Ḥafṣ auf 522 15-zeilige Seiten zu schreiben.

1966 könnte er zum letzten Mal in Kairo nachgedruckt worden sein

Wie volkstümlich die Ausgabe auf 521 Seiten (plus Titelblatt)

in Ägypten immer noch ist, erkennt man daran, dass KFC ʿUṯmān Ṭaha

erst bat die Lesung ad-Dūrī und dann auch Ḥafṣ auf 522 15-zeilige Seiten zu schreiben.

Eine Ausgabe mit 17 Zeilen je Seite, 485 Seiten ‒ die letzte Sure steht auf S. 486, weil das Titelblatt mitgezählt wird ‒ wurde in Damaskus auf Glanzpapier "edel" und in Deutz in wattiertem Plastikumschlag preiswert veröffentlicht, nur die deutschen Türken geben den Kalligraphen an.

Eine Ausgabe mit 17 Zeilen je Seite, 485 Seiten ‒ die letzte Sure steht auf S. 486, weil das Titelblatt mitgezählt wird ‒ wurde in Damaskus auf Glanzpapier "edel" und in Deutz in wattiertem Plastikumschlag preiswert veröffentlicht, nur die deutschen Türken geben den Kalligraphen an.